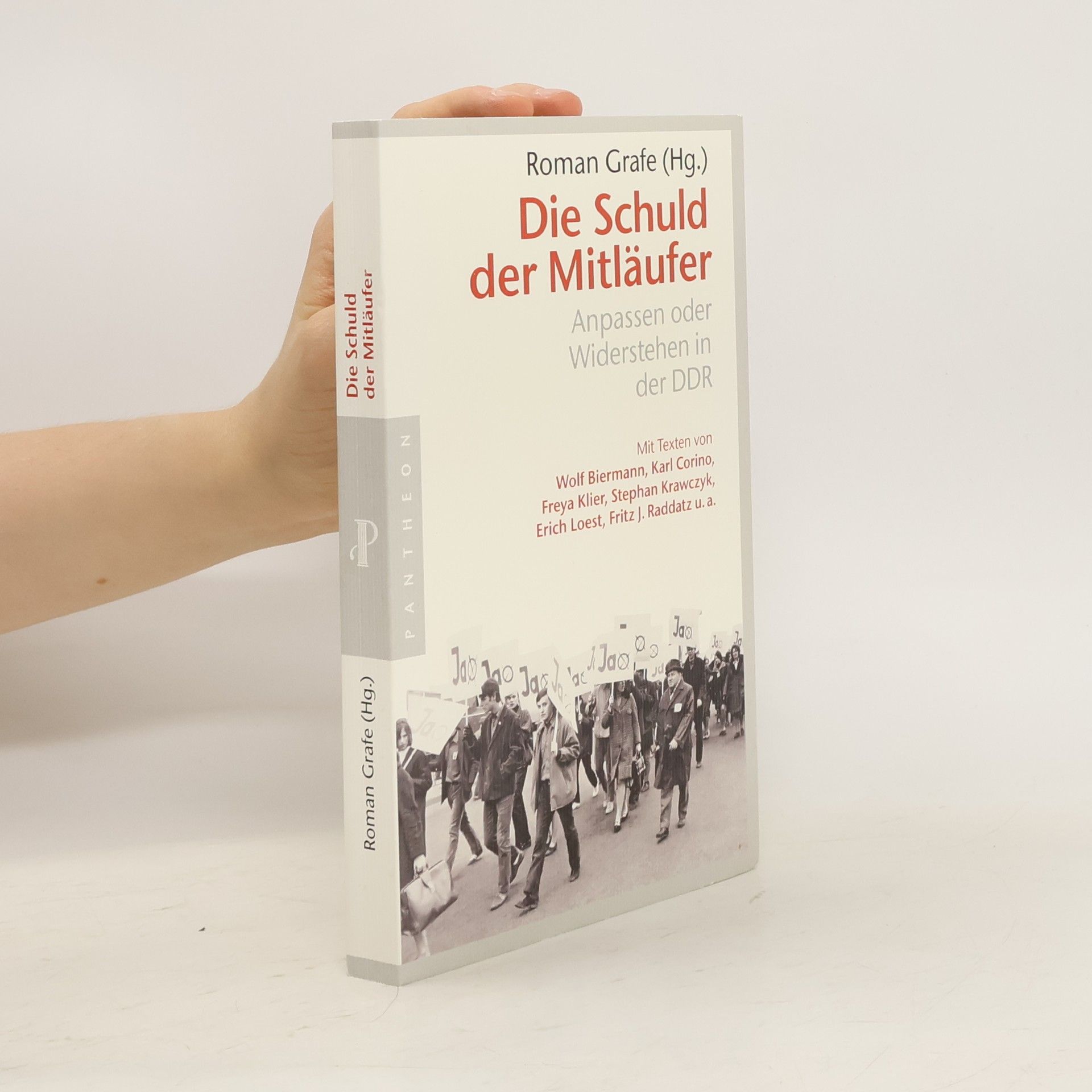

Die Schuld der Mitläufer

- 202 pages

- 8 hours of reading

In der DDR war passiver Widerstand kein Heldentum, sondern ein alltägliches Phänomen. Ohne die Mitläufer hätte das Regime nicht vier Jahrzehnte überdauern können, da es sich auf das Schweigen der Mehrheit stützte. Dieses Buch präsentiert zwei Dutzend Geschichten über Staats-Hörigkeit und Aufbegehren in einer angepassten Gesellschaft. Viele Bürger der DDR passten sich an, um „einfach ganz normal zu leben“, und ließen alltägliche Chancen für gefahrlosen Widerspruch ungenutzt. Der Satz „Es war nicht alles schlecht in der DDR“ reflektiert auch das eigene Wohlbefinden auf Kosten der Unangepassten, politischen Häftlinge und gescheiterten Flüchtlinge. Die Anthologie erzählt von Anpassung und Verweigerung durch kurze, prägnante Episoden aus den vierzig Jahren der Diktatur. Auch das eigene Versagen der Autoren wird thematisiert. Sieben bekannte und zwölf nahezu unbekannte Autoren, „kleine Leute“ aus der DDR, teilen ihre Erfahrungen des Lebens, Mitmachens oder Widerstandes. Zahlreiche Bilder kritischer DDR-Fotografen wie Manfred Butzmann, Harald Hauswald und Klaus Lehnartz ergänzen die Texte und verleihen dem Buch visuelle Tiefe.