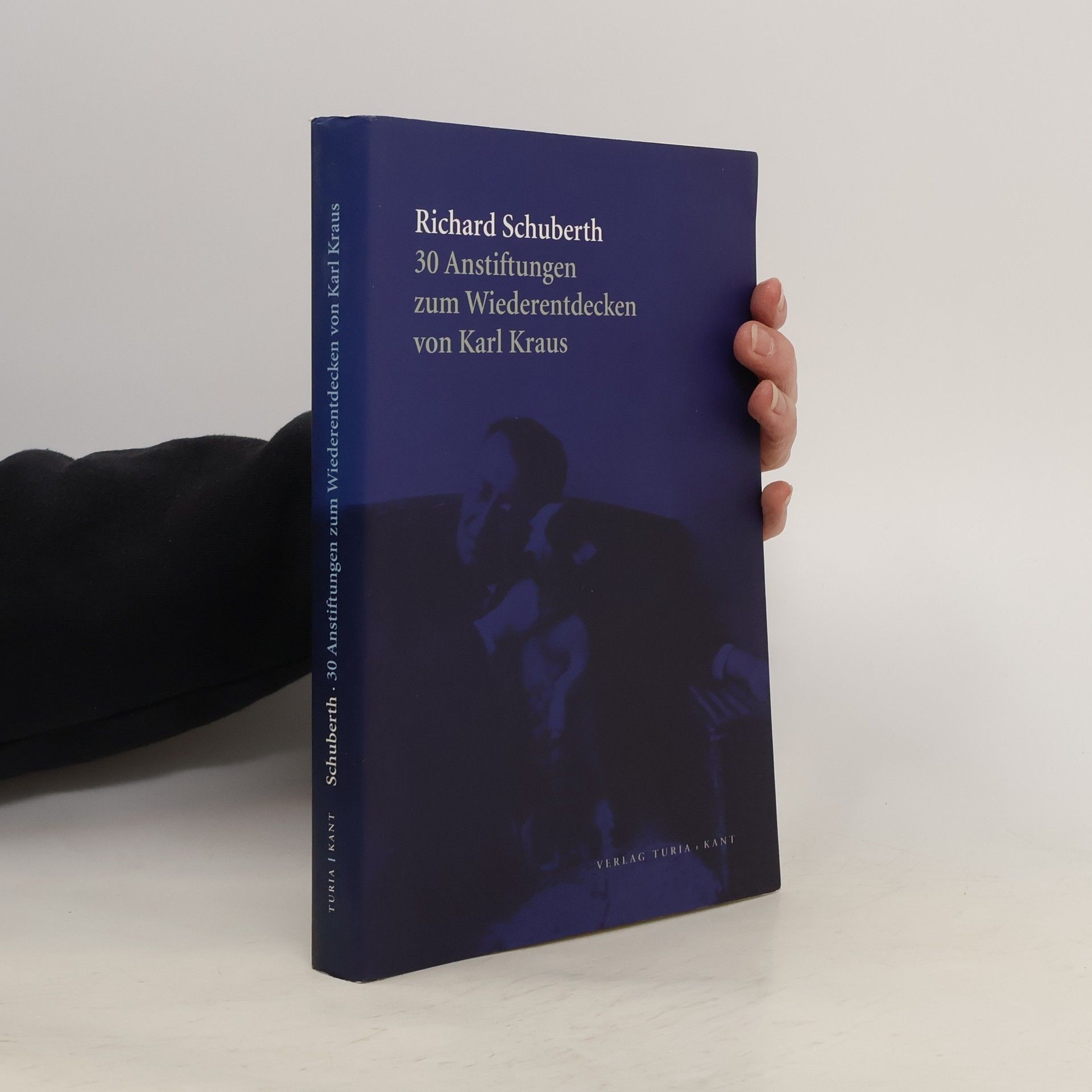

30 Anstiftungen zum Wiederentdecken von Karl Kraus

- 237 pages

- 9 hours of reading

In seinen Anstiftungen zum Wiederentdecken von Karl Kraus unternimmt Richard Schuberth eine unkonventionelle und pointenreiche Annäherung an den bedeutenden österreichischen Schriftsteller, Satiriker, Lyriker, Dramatiker und Kulturkritiker Karl Kraus. In 30 Versuchen beleuchtet er das Verhältnis der Person Karl Kraus zu verschiedenen kultur- und gesellschaftspolitischen Themen seiner Zeit wie etwa dem Nationalsozialismus, den 'Psychowissenschaften', Journalismus, Satire, Frauen und Sexualität. Die Essays unterstreichen dabei die Bedeutung Kraus’ als Vordenker der Kritischen Theorie sowie die Wichtigkeit seiner Sprachkritik für zeitgenössische Gesellschaftskritik – 'Kraus verstehen lernen hieße in der Sprache denken lernen – und nicht nur mit ungeahnten Schätzen belohnt werden, sondern dort, im sprachlichen Denken, vielleicht das letzte wehrhafte Asyl einer Individualität zu finden, die diesen Begriff einzig verdiente.' (Richard Schuberth)