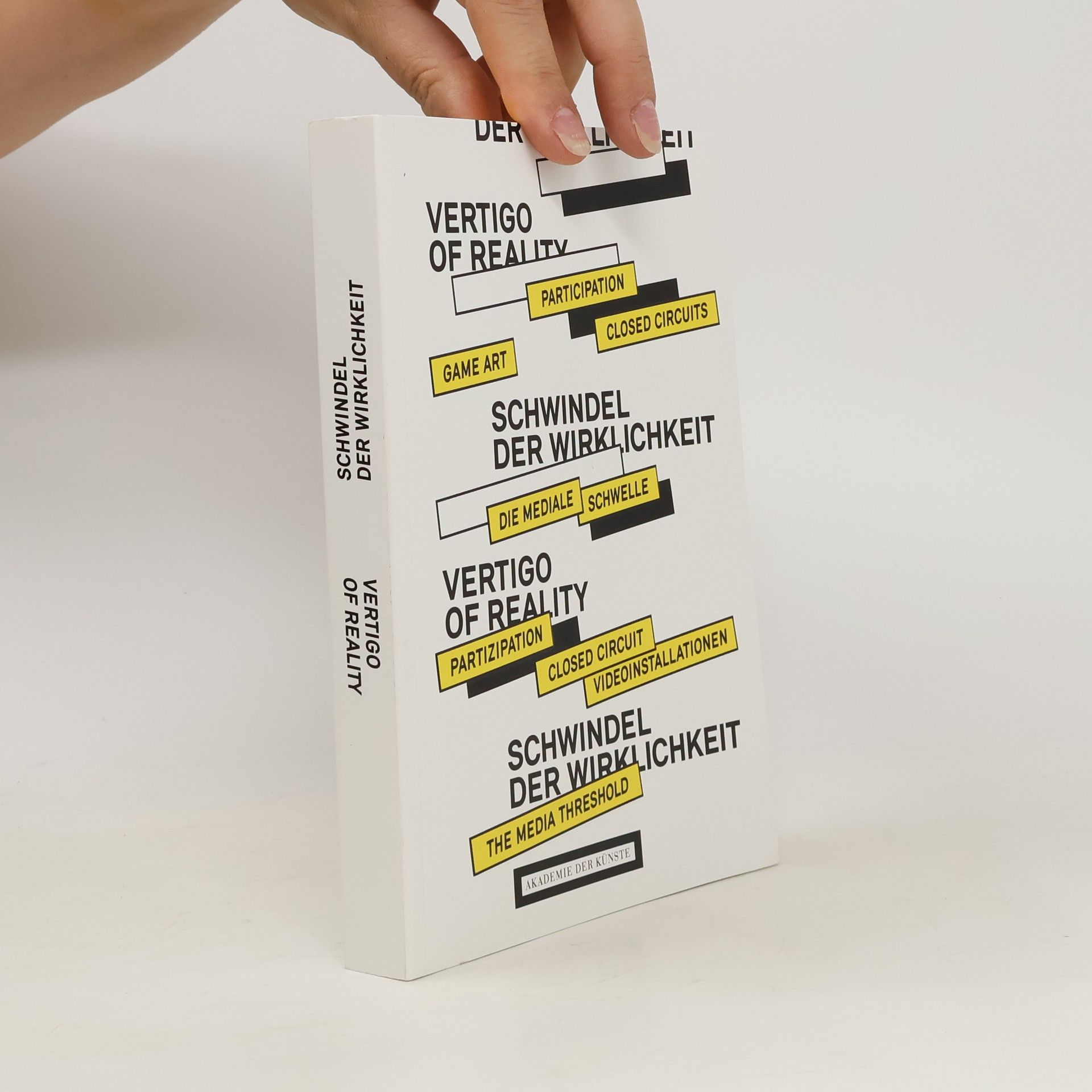

Nach Fotografie, Film und Video sind es seit 1990 vor allem die digitalen Medien, die das Verständnis von Kunst grundlegend verändern. In der Ausstellung „Schwindel der Wirklichkeit“ stellte die Akademie der Künste 2014 künstlerische Strategien vor, in denen die Wahrnehmung und die Aktivität der Besucher ins Zentrum rückten und das Kunstwerk sich nur in ihnen und durch sie verwirklichte. Dabei stehen die aktuellen Entwicklungen der Game Art in einer Tradition künstlerischer Auseinandersetzungen seit den 1960er Jahren, insbesondere mit den Closed-Circuit-Videoinstallationen, aber auch den Partizipations- und Performanceprojekten im Zentrum. Dieser dreimonatige ‚Liveact‘ regte die Autoren zu diesen interessanten Texten an.

Anke Hervol Book order (chronological)

January 1, 1969