Softwaregestützte Interpretationsforschung

- 300 pages

- 11 hours of reading

Herbert von Karajan bleibt nicht nur in kommerzieller, sondern auch in künstlerischer Hinsicht ein zentraler (und kontrovers verhandelter) Maßstab zur Beschreibung und Beurteilung wesentlicher Aspekte einer Geschichte der musikalischen Interpretation.0Die vorliegende Publikation versammelt Aufsätze renommierter AutorInnen aus der akademischen Musikwissenschaft, die sich dem Dirigenten, aber auch dem Musikvermittler und Musikvermarkter Karajan auf vielfältigen Wegen nähern: Methodisch werden empirische (computergestützte) und hermeneutische Zugangswege zur Auswertung von Tonaufnahmen erprobt, inhaltlich werden der Beitrag Karajans zu verschiedenen Medienformen (Konzertfilm und Opernregie), zu Einzelbereichen des musikalischen Repertoires und seine Beziehungen zu Kollegen und Konkurrenten beleuchtet.0Die Perspektive einer aktuellen Rezeption eröffnet Zugangswege zu einem 'Karajan-Diskurs', der biografische und historische, ästhetische und analytische Aspekte gleichermaßen umfasst. Die streitbare Auseinandersetzung mit einer einstmals dominanten und bis heute im Musikleben präsenten Persönlichkeit bleibt zugleich auch für einen weiten Kreis von Musikinteressierten relevant.

Geschichte und Ästhetik einer Denkfigur des 20. Jahrhunderts

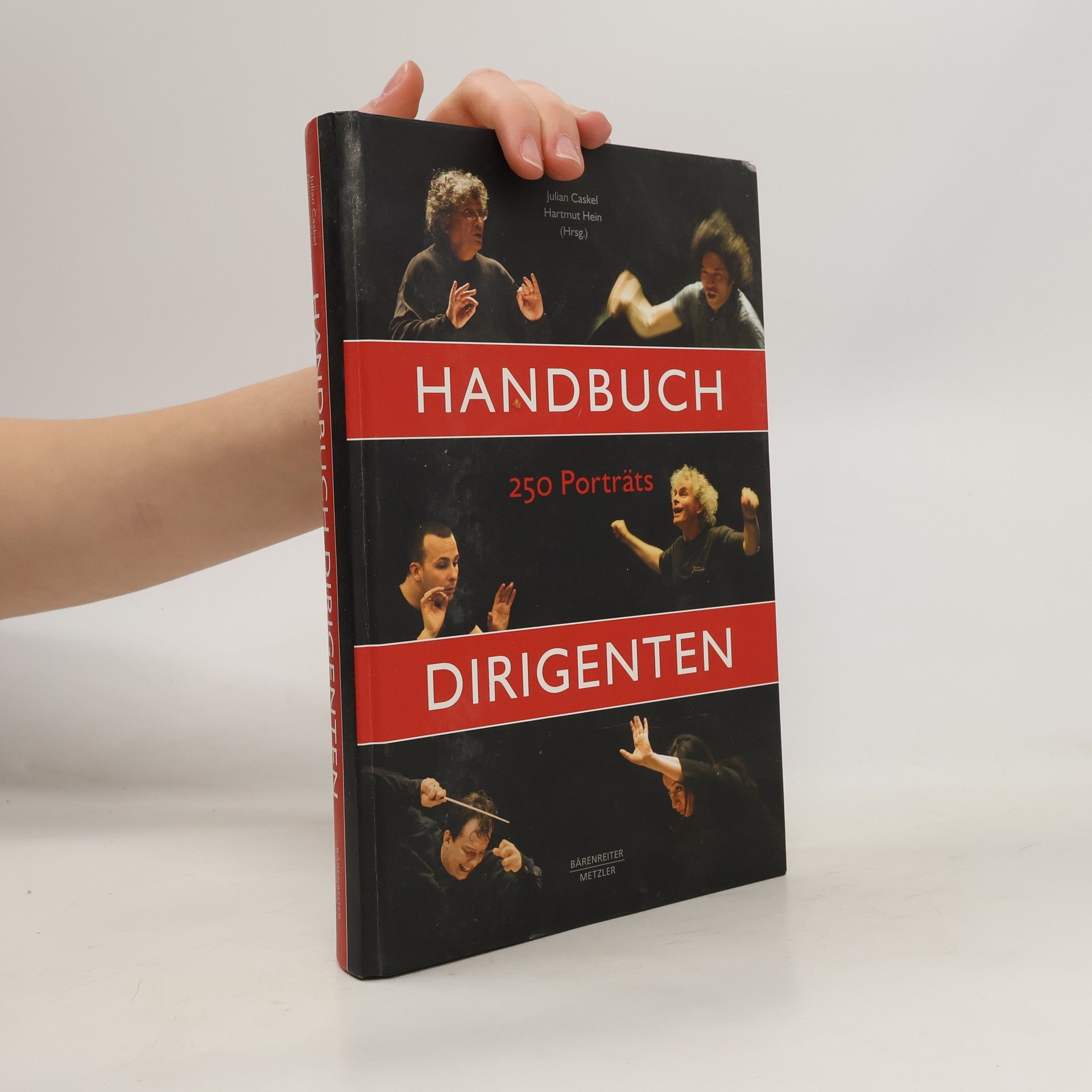

Rhythmustheorien des 20. Jahrhunderts beschreiben progressive ästhetische Erfahrungsräume, doch ihre Wurzeln verweisen oft auf relativ enge und reaktionäre philosophische Ausgangsbedingungen. Julian Caskel unterzieht die Grundkategorien dieser Theorien daher in medien- und kulturwissenschaftlicher Ausweitung einer Prüfung - angeleitet von der Gegenüberstellung des 'Analogen' und des 'Digitalen'. Damit stellt er eine allgemeine Theorie des Rhythmus auf, die von der Musik des 20. Jahrhunderts ihren Ausgang nimmt. Weitgehend ohne musikwissenschaftliche Fachterminologie auskommend ist so eine interdisziplinäre Anschlussfähigkeit der einzelnen Theoriebausteine gewährleistet.