Johanna Stahl (1895–1943) studierte in Würzburg und Frankfurt am Main, ehe sie in der Ökonomie promoviert wurde. Ob sie als Wissenschaftlerin die Armut erforschte, sich als Journalistin und DDP-Politikerin für die Rechte der Frauen einsetzte oder Unzähligen in der NS-Zeit zur Emigration verhalf – sie stellte sich stets in den Dienst der Gesellschaft und der Israelitischen Kultusgemeinde. Über den jüdischen Frauenbund war sie eng mit Bertha Pappenheim, Clementine Krämer und Hannah Karminski verbunden. Als Fluchthelferin wurde sie von Gertrud Luckner unterstützt. Am Ende konnte die „letzte Repräsentantin der jüdischen Gemeinde“ Würzburgs weder sich noch ihre Geschwister retten, wurde nach Auschwitz deportiert und dort ermordet.

Riccardo Altieri Books

"Antifaschisten, das waren wir..."

Rosi Wolfstein und Paul Frölich. Eine Doppelbiografie

- 566 pages

- 20 hours of reading

Die Doppelbiografie von Rosi Wolfstein und Paul Frölich beleuchtet deren entscheidende Rolle in der Geschichte Rosa Luxemburgs. Altieri zeigt, wie ihre politischen Wege von der SPD zur KPD und später zur SAP führten. Die Studie basiert auf internationalen Quellen, da die Protagonisten keinen geschlossenen Nachlass hinterließen.

Freikorps Oberland, Freikorps Epp und Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold

Berühmte Mitgliedschaften und ihre Folgen für das Deutsche Reich

- 22 pages

- 1 hour of reading

Die Arbeit beleuchtet die Rolle der Freikorps in der Weimarer Republik, ein oft übersehenes Kapitel der deutschen Geschichte. Die unzureichende Quellenlage, bedingt durch die Zerstörung vieler Dokumente während eines britischen Luftangriffs 1945, stellt eine Herausforderung dar. Wichtige Informationen stammen aus Ernst von Salomons Buch sowie aus Nachkriegsdokumenten des Heeresarchivs, die Akten, Wahlplakate und Erfahrungsberichte umfassen. Diese Quellen ermöglichen ein tieferes Verständnis der Freikorps und deren Einfluss auf die politischen und sozialen Umstände der damaligen Zeit.

Die Würzburger Familien Stern & Haas. „Eine Zierde des ganzen Anwaltsstandes“

- 68 pages

- 3 hours of reading

Die Anwaltsfamilie Stern & Haas aus Würzburg erlebte im 19. Jahrhundert einen bemerkenswerten sozialen Aufstieg. Otto Stern verließ seine Heimat, um in Würzburg Karriere zu machen. Die Familie vertrat bedeutende Institutionen und setzte sich für die Rechte der Randständigen ein, bis die Nationalsozialisten ihre Geschichte tragisch beendeten.

Rosi Wolfstein-Frölich

Sozialdemokratin und Antimilitaristin

Rosi Wolfstein (1888–1987) war zuerst Sozialdemokratin, dann Antimilitaristin, bald darauf Kommunistin, doch über den Linkssozialismus kehrte sie infolge ihrer radikalen Ablehnung des Stalinismus letztlich wieder zur Sozialdemokratie zurück. Sie war eine Freundin Rosa Luxemburgs, Clara Zetkins und Angelica Balabanoffs. Obwohl sie Atheistin war, spielte das Judentum eine entscheidende Rolle in ihrem fast hundertjährigen Leben. Ob sie als Hausangestellte, als Kontoristin, als preußische Landtagsabgeordnete, als Lektorin oder im amerikanischen Exil als Fluchthelferin tätig war – sie blieb sich selbst und ihrer Sache stets treu. Im Zentrum ihres Handelns stand der Wunsch nach einer gerechteren Gesellschaft.

# Klassenschranken

Beobachtungen zum Klassismus

Das Jahr 2020 wird als ›Epochengrenzjahr‹ (Andreas Wirsching) in die Geschichte eingehen, denn seitdem hält die Corona-Pandemie die Welt in Atem. Dabei hat jüngst eine Oxfam-Studie gezeigt, dass sich die Arm-Reich-Schere durch Covid-19 weltweit nicht nur weiter geöffnet hat, sondern dass unsere Gesellschaftsordnung Armut (re-)produziert und erbarmungslos manifestiert. Die strukturelle und individuelle Diskriminierung aufgrund von Armut bezeichnet man als Klassismus. Es geht um Benachteiligungen aufgrund der sozialen Herkunft (sog. Arbeiterkinder) oder der sozialen Position. Während der Begriff noch jung ist und das dahinterstehende Theorem in den Medien aktuell heftig diskutiert wird, ist das damit umschriebene Phänomen schon deutlich älter. Riccardo Altieri zeigt hier anschaulich die Entwicklung des Klassismus von den Anfängen bis in die Gegenwart.

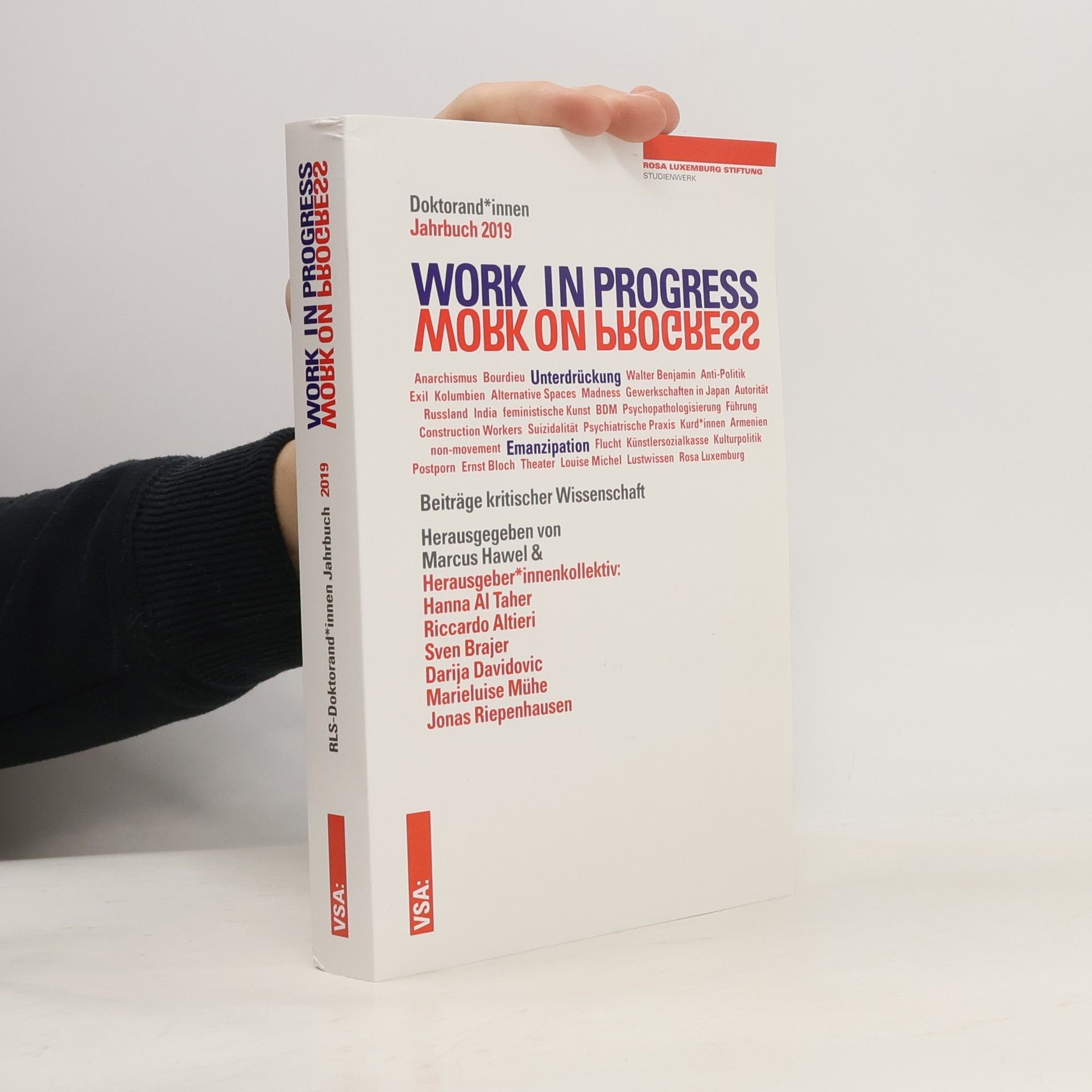

Doktorand_innen Jahrbuch der Rosa-Luxemburg-Stiftung - 2019: Work in Progress. Work on Progress.

Beiträge kritischer Wissenschaft: Doktorand_innen Jahrbuch 2019 der Rosa-Luxemburg-Stiftung

- 304 pages

- 11 hours of reading