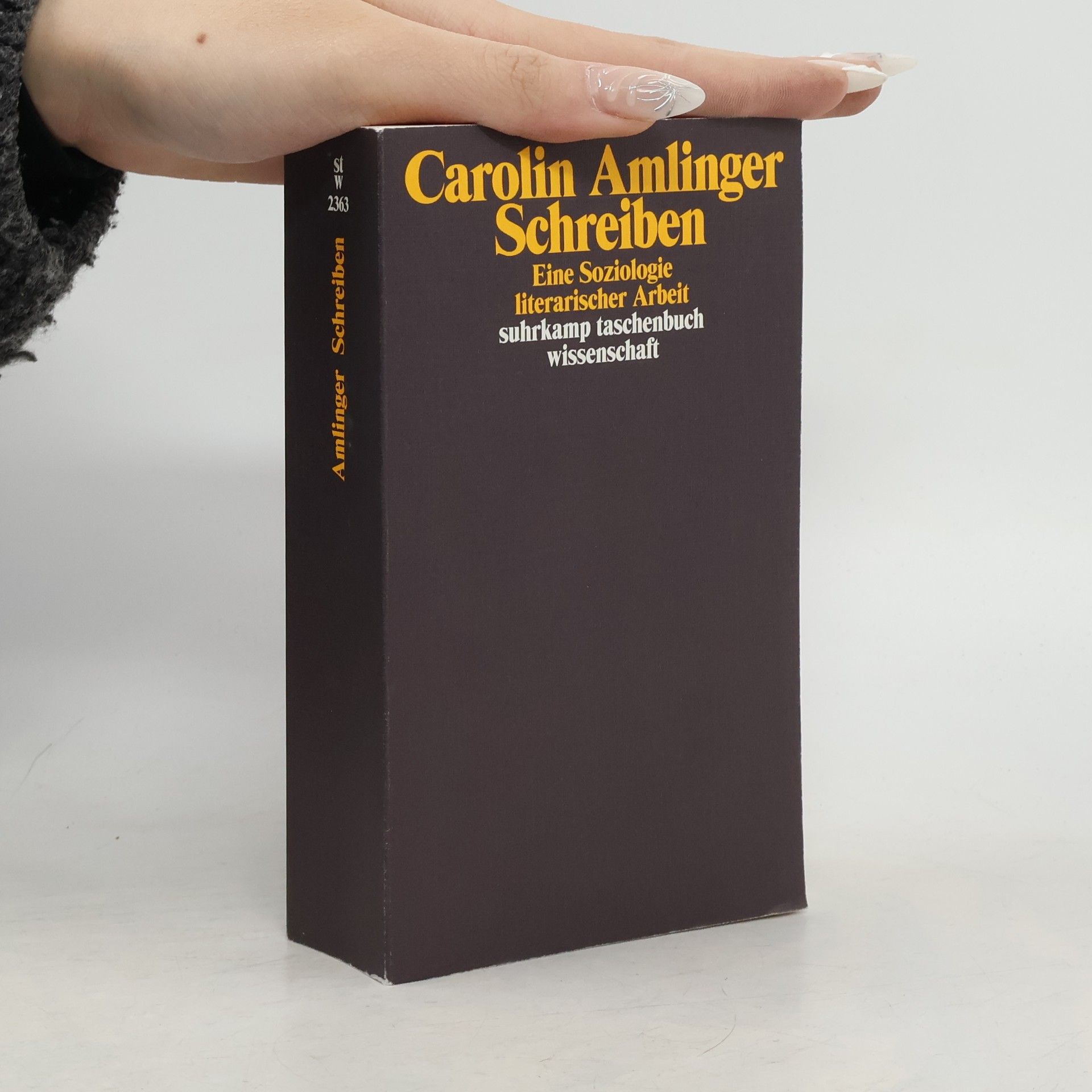

Das Ende der Buchkultur ist nicht zu befürchten – wie Bücher gemacht werden, wandelt sich indessen. Mit dem Augenmerk auf die jüngere Geschichte des Buchmarktes leistet Carolin Amlinger eine umfassende Bestandsaufnahme ästhetischer Ökonomien, die auch einen Blick in die Zukunft des Buchgeschäfts erlaubt. Gleichzeitig verdichtet die Studie die vielfältigen Arbeits- und Lebenswelten von zeitgenössischen Autorinnen und Autoren zu einer fesselnden soziologischen Analyse, die nahezu alle Facetten der Arbeit mit dem geschriebenen Wort beleuchtet. Ein Buch, das uns die Welt des Büchermachens erschließt.

Carolin Amlinger Books

Gekränkte Freiheit

Aspekte des libertären Autoritarismus | Nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse 2023 | Platz 1 der Sachbuch-Bestenliste (DLF Kultur/ZDF/DIE ZEIT)

- 480 pages

- 17 hours of reading

Corona-Kritiker mit Blumenketten, Künstlerinnen, die naturwissenschaftliche Erkenntnisse infrage stellen, Journalisten, die sich als Rebellen gegen angebliche Sprechverbote inszenieren: Der libertäre Autoritäre hat Einzug gehalten in den politischen Diskurs. Er sehnt sich nicht nach einer verklärten Vergangenheit oder der starken Hand des Staates, sondern streitet lautstark für individuelle Freiheiten. Etwa frei zu sein von Rücksichtnahme, von gesellschaftlichen Zwängen ? und frei von gesellschaftlicher Solidarität. 00Der libertäre Autoritarismus, so Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey, ist eine Folge der Freiheitsversprechen der Spätmoderne: Mündig soll er sein, der Einzelne, dazu noch authentisch und hochgradig eigenverantwortlich. Gleichzeitig erlebt er sich als zunehmend macht- und einflusslos gegenüber einer komplexer werdenden Welt. Das wird als Kränkung erfahren und äußert sich in Ressentiment und Demokratiefeindlichkeit.00Auf der Grundlage zahlreicher Fallstudien verleihen Amlinger und Nachtwey dieser Sozialfigur Kontur. Sie erläutern die sozialen Gründe, die zu einem Wandel des autoritären Charakters führten, wie ihn noch die Kritische Theorie sich dachte. Die Spätmoderne bringt einen Protesttypus hervor, dessen Ruf nach individueller Souveränität eine Bedrohung ist für eine Gesellschaft der Freien und Gleichen: die Verleugnung einer geteilten Realität

Die verkehrte Wahrheit

- 191 pages

- 7 hours of reading

Der postmoderne Diskurs über die kulturelle Logik des Spätkapitalismus zeigt Anzeichen der Erosion. Autoren wie Slavoj Žižek und Alain Badiou stellen der postulierten Sinnlosigkeit im sozialen System die Idee der Wahrheit gegenüber. Mit ihrer 'Politik der Wahrheit' erleben die Begriffe Ideologie und Wahrheit eine Renaissance, die in der Philosophie des 21. Jahrhunderts bislang kaum Beachtung fanden. Die aktuelle politische Philosophie greift zentrale Themen westlicher marxistischer Ideologietheorien auf: Die Stabilität der modernen kapitalistischen Gesellschaft wird durch imaginäre Formen der 'Verkehrung' im Bewusstsein der Beherrschten erklärt. Ideologietheorien konstituieren jedoch auch ihr Gegenteil; sie implizieren die Möglichkeit, die realen Verhältnisse zu erkennen. Indem sie die Zementierung herrschender Ordnungen durch das Verkennen der eigenen Existenzgrundlage begründen, wird der Begriff der Wahrheit negativ aufgehoben. In diesem Kontext wird das Verhältnis von Ideologie und Wahrheit rekonstruiert. Carolin Amlinger, geboren 1984, ist Soziologin und Philosophin, die an der Universität Trier studierte und derzeit am Frankfurter Institut für Sozialforschung promoviert. Ihre Forschungsschwerpunkte umfassen kritische Arbeitssoziologie und Ideologietheorien des westlichen Marxismus. Gemeinsam mit Christian Baron gibt sie die Reihe Marxist Pocket Books im LAIKA Verlag heraus.

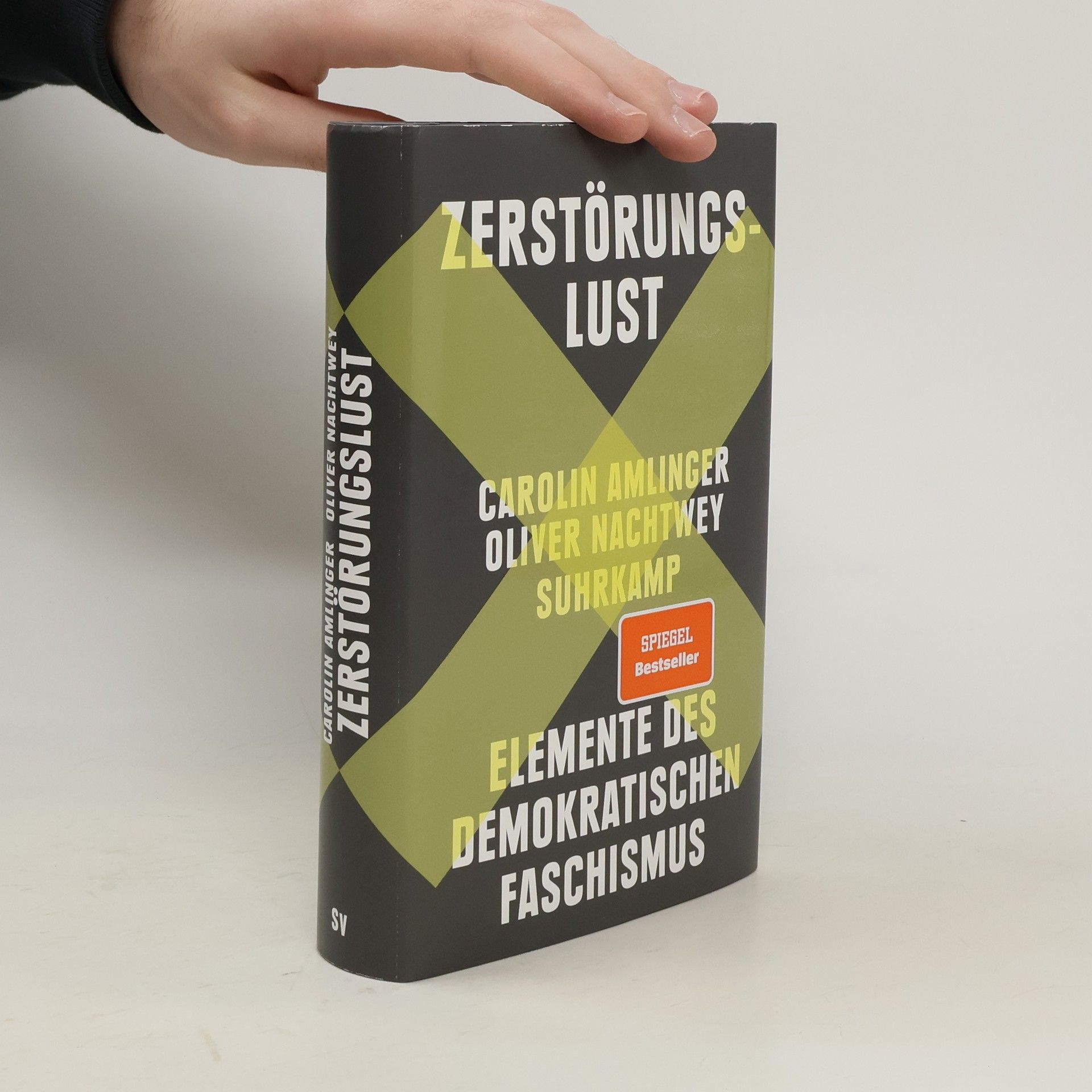

Donald Trump versprach vor seiner erneuten Wahl, die liberale Demokratie aus den Angeln zu heben. Er wurde nicht trotz, sondern wegen dieses Versprechens gewählt. In ihrem Bestseller Gekränkte Freiheit zeigten Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey, wie Libertarismus und Autoritarismus miteinander verschmelzen könnten. Zwei Jahre später hat die Realität ihre soziologische Diagnose auf bedrückende Weise bestätigt. Nun befassen die Soziolog:innen sich mit den Wähler:innen und Followern von Trump, Musk sowie der AfD. Woher diese Lust an der Zerstörung? Und warum folgen so viele Bürger:innen den libertären Autoritären in den selbstgewählten Faschismus? Auf der Grundlage umfangreicher empirischer Forschungen, darunter einer Vielzahl ausführlicher Interviews, u. a. mit AfD-Anhängern und Mitgliedern libertärer Vereinigungen, entwickeln Amlinger und Nachtwey eine Erklärung: Im Kern richtet sich diese Revolte gegen die Blockade liberaler Gesellschaften, die ihre Versprechen auf Aufstieg und Emanzipation nicht mehr einlösen. In diesem Sinne geht es Trump, Musk, Weidel und ihren Anhänger:innen, schließen die beiden mit Erich Fromm, um die Zerstörung der Welt als letzten, verzweifelten Versuch, sich davor zu retten, von ihr zermalmt zu werden.