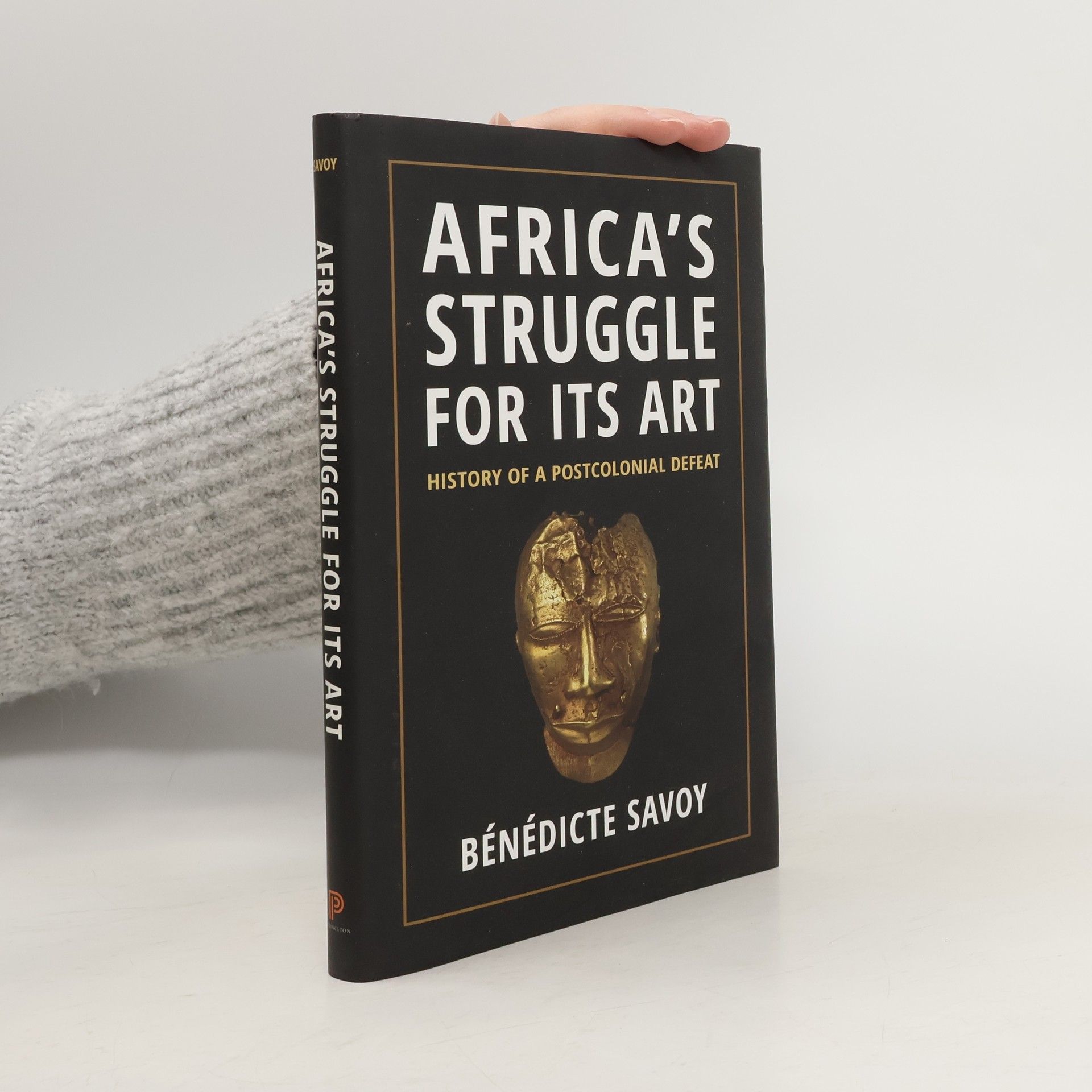

"A major new history of how, between 1965 and 1985, African nations sought the restitution of works of art stolen during the colonial period, written by the most important and influential figure in the field"--Provided by publisher

Bénédicte Savoy Books

Who owns cultural assets? Who has narrative control? What could fair and just approaches to dislocations of cultural assets look like, independently of restitution? Discussions about historical appropriation practices for cultural assets in the context of their associated relocation are highly topical and widely reflected across different academic disciplines. Such questions increasingly concern those who work in the art market, museums, politics and the media, scholars from diverse disciplines, as well as artists and writers. This volume examines the translocations as such, which rarely come into focus. The contributions address the people involved, the related traumas, discourses, gestures, techniques, and representations.

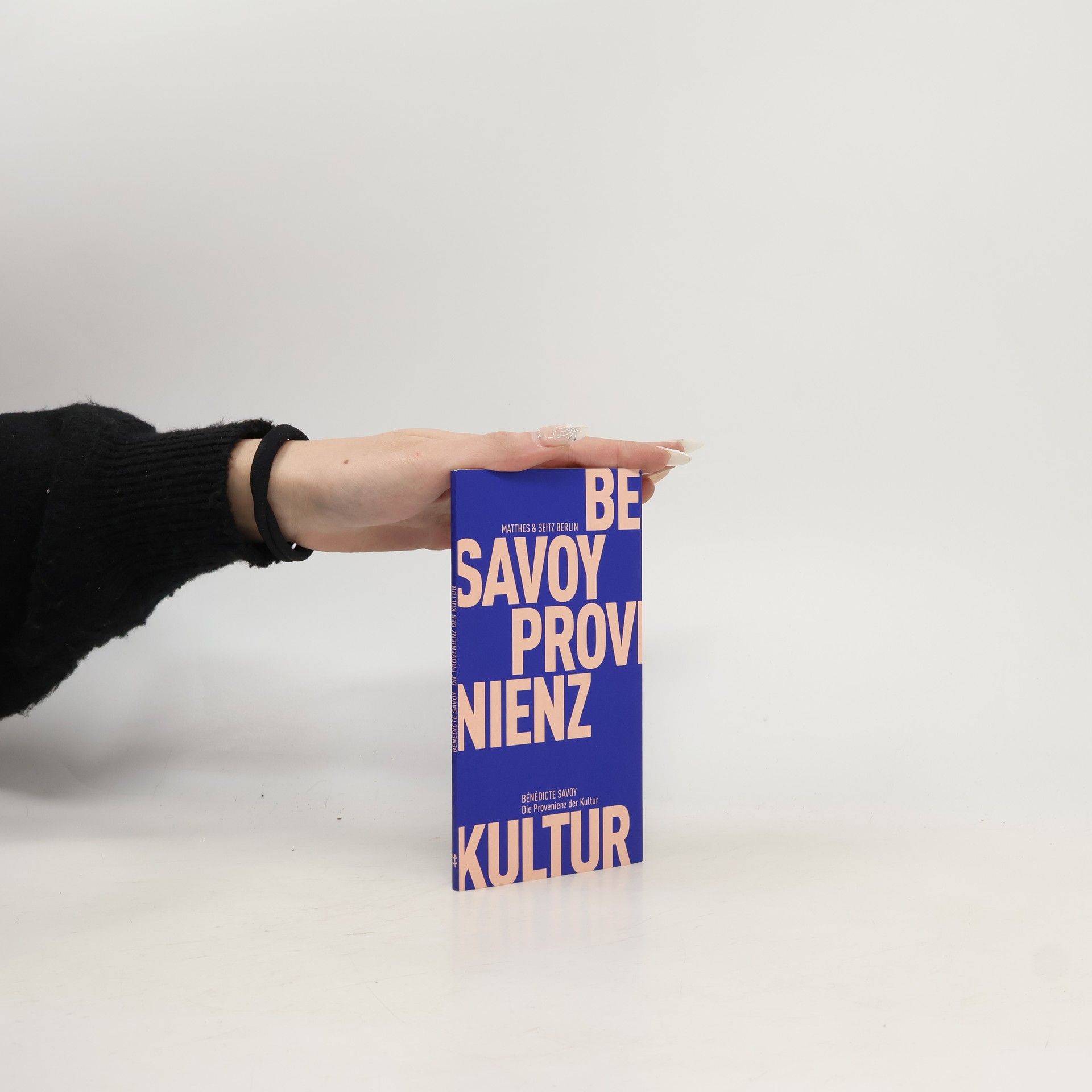

Fröhliche Wissenschaft: Die Provenienz der Kultur

Von der Trauer des Verlusts zum universalen Menschheitserbe

- 72 pages

- 3 hours of reading

Die Frage nach der Herkunft von Kunstwerken und Artefakten ist nicht erst seit dem Streit um die Ausrichtung des Humboldt Forums in Berlin höchst umstritten. Bénédicte Savoy plädiert im Umgang mit Kunst für eine radikal neue Perspektive, die von den Objekten, ihrer individuellen Biografie und ihrem Weg »zu uns« ausgeht. Dabei wird nicht nur ihre Herkunft transparent gemacht, sondern auch die Kolonial- und Gewaltgeschichte und darüber hinaus in zwei Wörtern die Handels- und Austauschbeziehungen und die wissenschaftlich begründete Neugier, die sie ins Museum brachten. Entgegen der Abschottung aus Angst vor Restitutionen kann ein solcher Blick zusammenführen und zur Idee eines gemeinsamen Welterbes beitragen.

Die Frage der Restitution geraubter und enteigneter Kulturgüter ist nicht neu, es handelt sich vielmehr um eine Frage, die unweigerlich mit allen Kriegen in der Menschheitsgeschichte und den damit einhergehenden wechselnden Herrschafts- und Besitzverhältnissen verknüpft ist - und über die sich Intellektuelle und Autoren aller Zeiten und Kulturen den Kopf zerbrochen haben. Schon der antike Geschichtsschreiber Polybios tritt vehement gegen die Zurschaustellung erbeuteter griechischer Kunst in Rom auf, Cicero stellt die Frage, ob die Ankäufe eines sizilianischen Statthalters ohne Zwang vonstattengegangen seien. Auch Petrarca und Goethe haben zu dieser Frage Stellung bezogen, ebenso wie Victor Hugo und Emil Nolde. Bis hinein in die Gegenwart, über Aimé Césaire und François Mitterrand zu Aminata Traoré reichen die rund sechzig Quellen, die in diesem Band abgedruckt, kontextualisiert und analysiert werden. Sie machen deutlich: Europas Kunstsammlungen müssen sich der Frage der Provenienz stellen, wenn sie weiterhin als Stätten des Kulturtransfers und der Wissensvermittlung gelten wollen - und nicht als Orte der hegemonialen Machtdemonstration

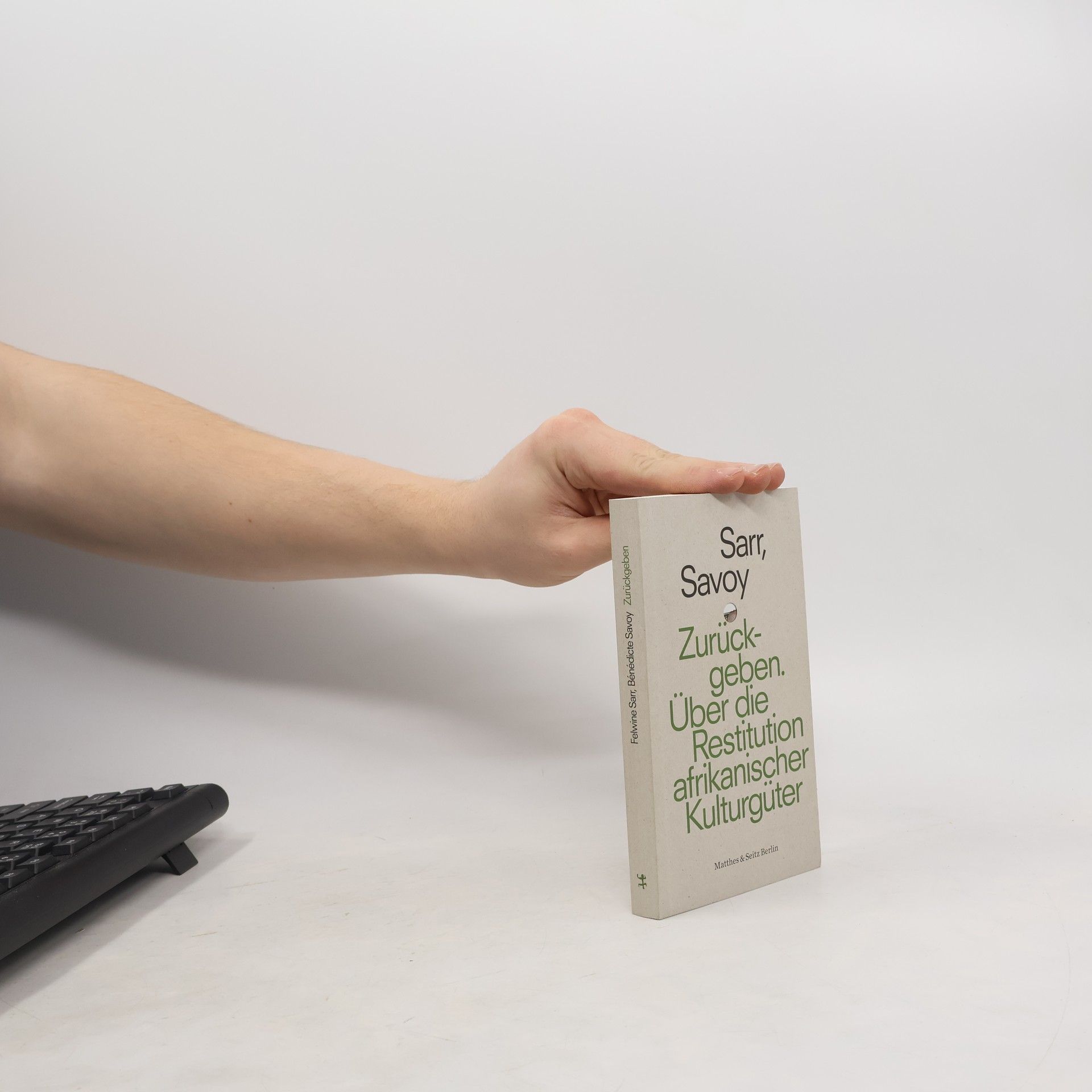

"Mit der Veröffentlichung des von Präsident Macron beauftragten Berichtes zur Rückgabe des in französischen Museen befindlichen afrikanischen Kulturerbes entflammte im November 2018 sofort eine kontroverse Debatte, die weit über Frankreichs Grenzen hinausging und bis heute anhält. Nicht von ungefähr, zeigt die Untersuchung doch klar, dass ein großer Teil der afrikanischen Sammlungen in den ethnologischen Museen Europas gewaltvoll im Zuge des Kolonialismus oder durch die Übervorteilung der Einheimischen angeeignet wurde ‑ heute befinden sich ca. 90 Prozent des afrikanischen Kulturerbes außerhalb des Kontinents. Nötig ist eine radikale Revision der bisherigen Sammlungspraxis, die auch deutsche Museen und nicht zuletzt das geplante Humboldt Forum berührt. Die deutsche Übersetzung des hitzig diskutierten, aber nur wenig gelesenen Berichtes soll helfen, die Debatte um Geschichte, Restitution und die Zukunft der Museen, die hierzulande erst an ihrem Anfang steht, für die breite Gesellschaft zu öffnen und sie gleichzeitig zu versachlichen. Denn letztlich geht es um viel mehr: Die Debatte über die Rückgabe des afrikanischen Kulturerbes kann der Anstoß sein für ein neues Gespräch zwischen Afrika und Europa und möglicherweise ein erster Schritt hin zu einem neuen Verhältnis auf Augenhöhe. "

Vor 50 Jahren kämpfte Afrika um seine Kunst, die während der Kolonialzeit massenhaft in europäische Museen gelangte, und fand Unterstützung im Westen. Doch der Kampf wurde nicht nur vergebens, sondern auch erfolgreich vergessen gemacht. Bénédicte Savoy erzählt die gespenstische Geschichte einer verpassten Chance und einer Niederlage, die heute mit umso größerer Wucht zurückschlägt. Afrikas Bemühungen um die in der Kolonialzeit nach Europa verbrachte Kunst sind keineswegs neu. Schon bald nach 1960, als 18 ehemalige Kolonien unabhängig wurden, entstand eine enorme Dynamik unter afrikanischen Intellektuellen, Politikern und Museumsleuten. In Europa suchten Politiker, Journalisten, Akademiker und einige Museumsmitarbeiter nach Wegen, afrikanische Kulturgüter im Sinne einer postkolonialen Solidarität zurückzugeben. Die Argumente, mit denen andere die Forderungen aus Afrika entkräften und Lösungen verhindern wollten, ähneln frappierend denen von heute. Letztlich verlief alles im Sand. Savoy verfolgt den postkolonialen Aufbruch und sein Ersticken und fragt, welche Akteure, Strukturen und Ideologien dafür sorgten, dass das Projekt einer geordneten, fairen Rückgabe von Kulturgütern scheiterte.

Atlas der Abwesenheit

Kameruns Kulturerbe in Deutschland

Über 40.000 Objekte aus Kamerun (darunter Waffen, Musikinstrumente, Statuen, Alltagsgegenstände, Handschriften, Schmuckstücke u. v. m.) werden heute in öffentlichen Museen der Bundesrepublik Deutschland aufbewahrt – der größte Bestand weltweit. Seit der deutschen Kolonialzeit (1886–1916) lagern die Stücke in den Depots der Institutionen. Sie wurden bisher meist nicht gezeigt und auch nicht in Publikationen zugänglich gemacht. Die Autor: innen aus verschiedenen Disziplinen (Geografie, Geschichte, Museumsgeschichte, Ethnologie, Sprachwissenschaft) zeichnen erstmalig diese nicht sichtbare Präsenz von Kamerun in deutschen Museen nach. Damit wird auch nachvollzogen, was die Abwesenheit des Kulturerbes für Kamerun bedeutet. Zahlreiche Karten, Schaubilder und Grafiken veranschaulichen die geografische und statistische Verteilung des materiellen Kulturerbes von Kamerun in Deutschland. Ergänzt werden sie durch Biografien der damaligen Akteure und einen Bildteil mit Fotos der Objekte. Das Projekt Die Publikation basiert auf dem Projekt »Umgekehrte Sammlungsgeschichte. Kunst und Kultur aus Kamerun in deutschen Museen« der Deutschen Forschungsgemeinschaft unter Leitung von Albert Gouaffo (Université de Dschang) und Bénédicte Savoy (Technische Universität Berlin). Koordiniert wird die Publikation von Andrea Meyer (Technische Universität Berlin) und Bénédicte Savoy.

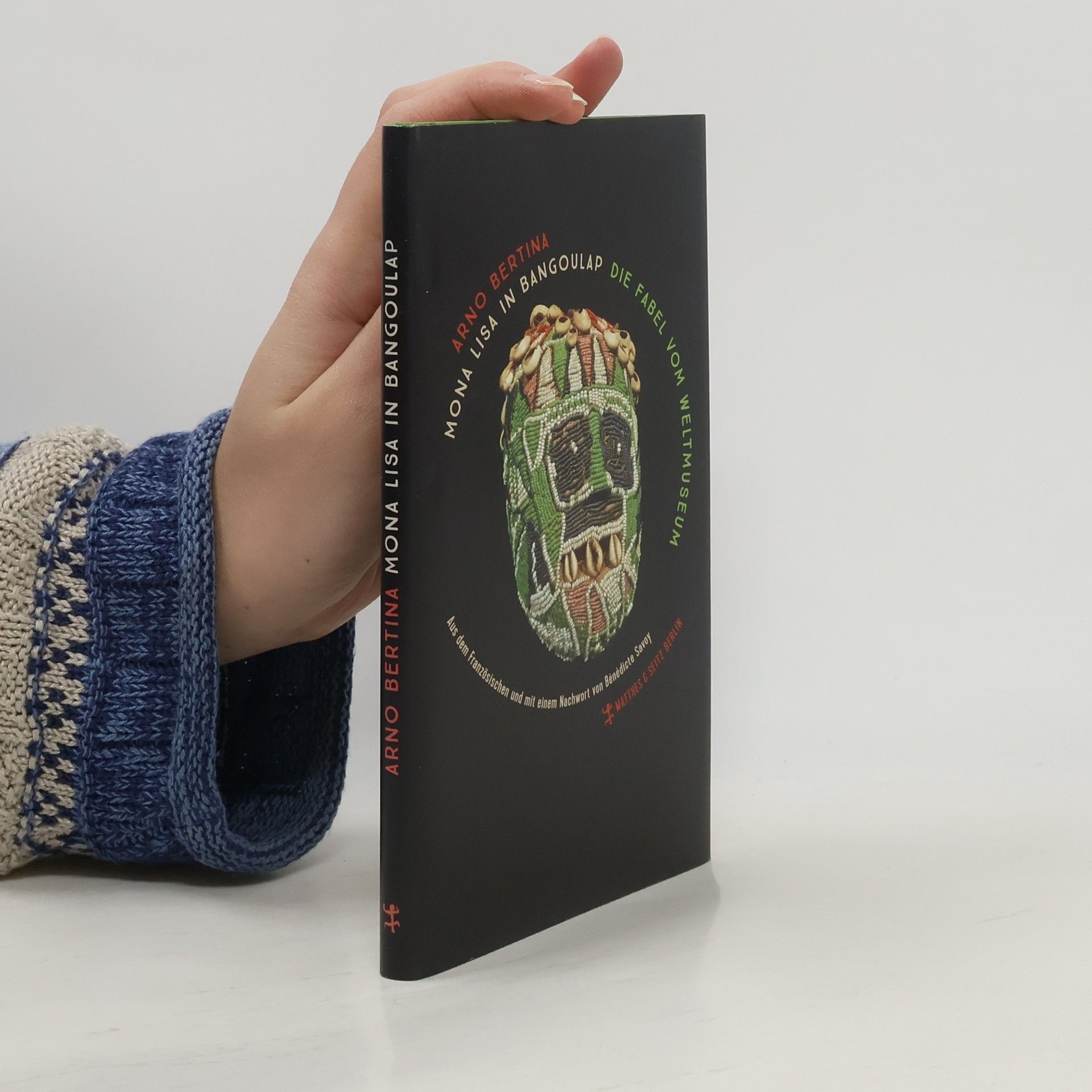

Mona Lisa in Bangoulap: Die Fabel vom Weltmuseum

- 75 pages

- 3 hours of reading