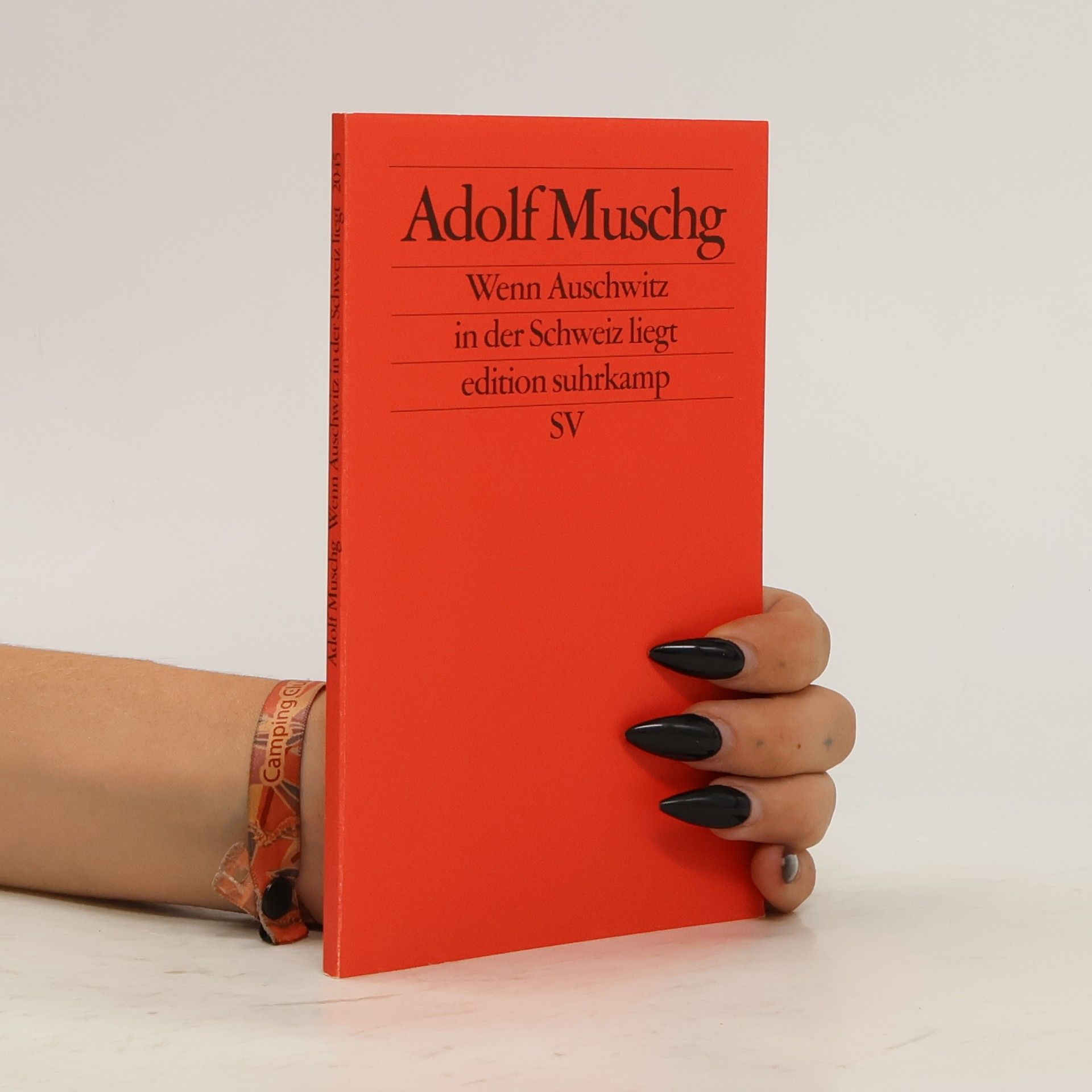

Er fragt, wie die Schweiz sich zu verändern hätte, wenn sie einsehen könnte, daß ihre Distanz zu Auschwitz nicht so groß ist, wie sie meint.

Adolf Muschg Books

Adolf Muschg is a Swiss author whose work delves into the complex relationships between the individual and society, history, and memory. With penetrating insight, he explores the human psyche and moral dilemmas, often with an ironic detachment and a profound understanding of human frailties. His prose is known for its intellectual rigor, formal inventiveness, and its ability to pose unsettling questions about the nature of reality and identity. Muschg's literary contribution lies in his uncompromising view of the world and his continuous effort to understand the human condition.

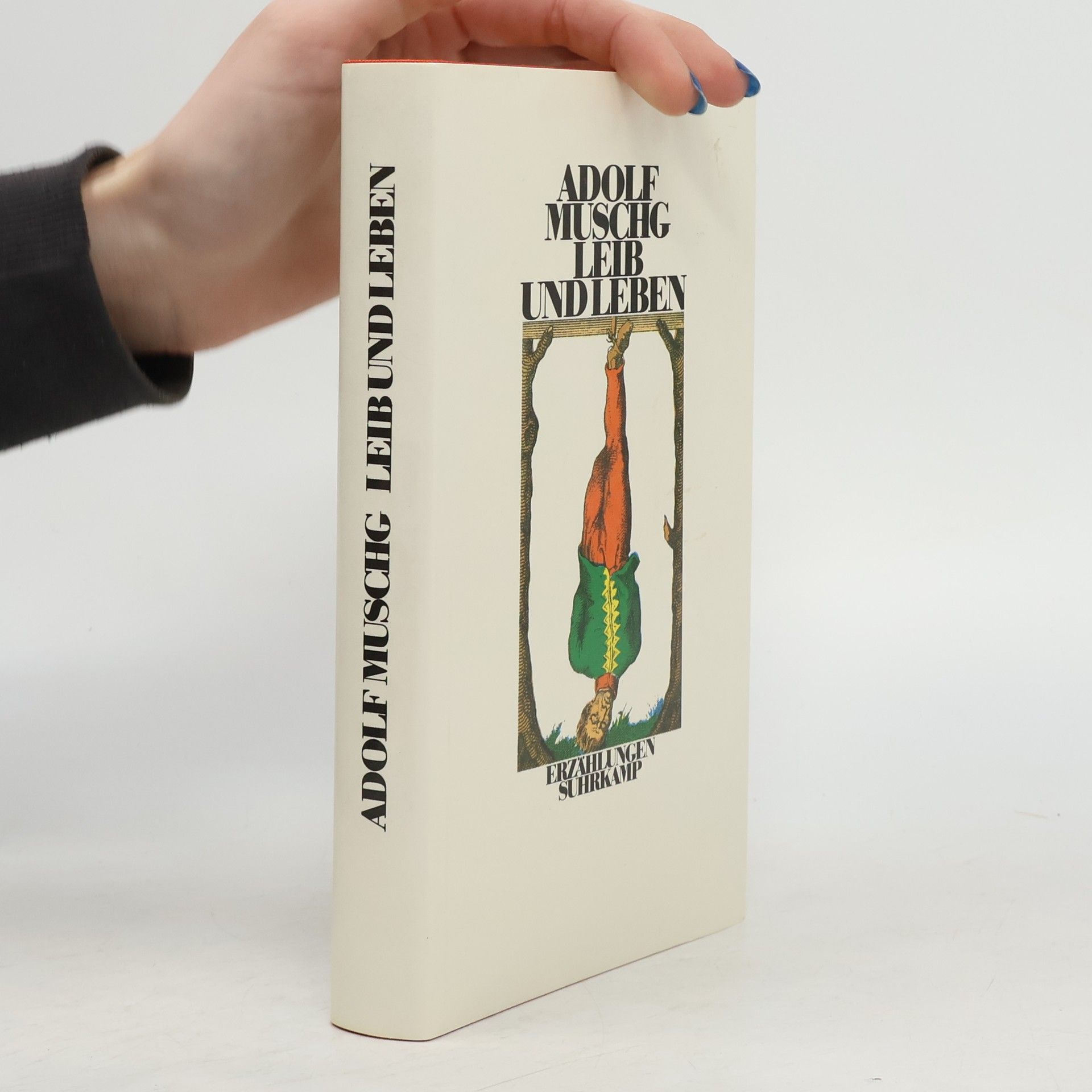

Leib und Leben

Erzählungen

Ihr Herr Bruder. der Zweitsitz Zigeunerleben. Intensivstation: Drei Stimmen 1. Diskant 2. Baß 3. Alt. Der 13. Mai. Wullschleger Country. Ein Glockenspiel. oder Unterlassene Anwesenheit. Lustig ist das

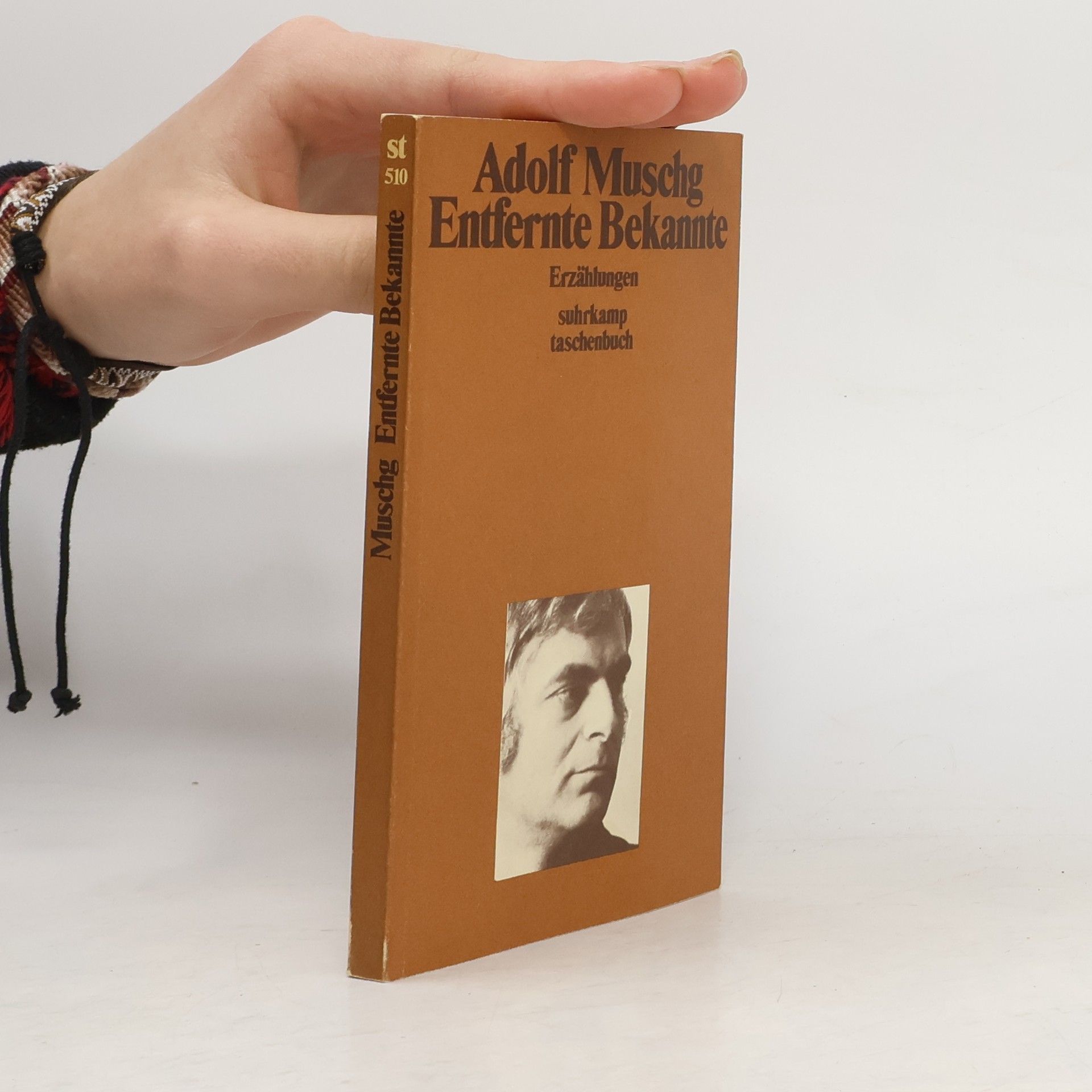

Entfernte Bekannte

Erzählungen

"In sieben Erzählungen demonstriert Adolf Muschg Entfernung; Entfernung zwischen denen, die miteinander »bekannt« wurden: durch den Zufall eines gemeinsamen Hospitalzimmers, durch Ehe, Verwandtschaft, Freundschaft oder Wohngemeinschaft. Und die Entfernung auch zu sich selbst."

Eine alte Dame sitzt zusammengesunken im Schaukelstuhl. Sie wurde erschossen. Der Name der Toten: Imogen Selber-Weiland, die letzte Nachfahrin und Alleinerbin eines Aluminium-Imperiums in der kleinen Grenzstadt Nieburg. Was ist geschehen? Die Spur führt zurück in die Nazizeit, in der das Familienunternehmen floriert, zu einem harmlosen und doch zukunftsweisenden Kinderhochzeitszug im Jahr 1949 und zu dem Historiker Klaus Marbach, der nach Nieburg gekommen ist, um die Geschichte der Firma zu erforschen … Kinderhochzeit brilliert mit dem bewährten Muschg-Mix aus spannendem Krimi, ergreifender Liebesgeschichte und scharfer Gesellschaftskritik.

Beat Schneider hat etwas Unverzeihliches getan, was ihn seine Ehe mit LouAnne kostet. Sie ist eine außergewöhnliche Zeichnerin, die nicht nur auf seine Liebe, sondern auch auf seine Fürsorge angewiesen ist. Umso kostbarer ist ihm die japanische Tasche, die ihm LouAnne geschenkt hat und die er nicht aus den Augen lässt. Bis er auch sie verliert. Das Leben Schneiders, eines originellen Historikers, der an Karriere nicht interessiert ist, steht unter dem besonderen Schutz seiner einstigen Kinderfrau, die er Alcina nennt und die ihm nach ihrem Verschwinden ein beträchtliches Erbe hinterlassen hat. Sie hat ihm Märchen erzählt und die Traumlogik der Märchen scheint auch in Schneiders Leben zu walten. Nicht nur dieses Motiv verbindet Adolf Muschgs neuen Roman „Die Japanische Tasche“ mit „Sutters Glück“ (2001). Denn auch dessen Hauptfigur, der ehemalige Gerichtsreporter Emil Gygax, den seine Frau Ruth Sutter nannte, taucht hier wieder auf, aus gutem Grund. Freundschaft und Liebe, Abschied und Verluste, die rätselhaften Verbindungen im Leben der Menschen, familiäre Bande und solche jenseits der Familie, die vielleicht noch stärker sind, spielen eine zentrale Rolle in diesem schönen, schwebend-geheimnisvollen Roman, der von einer großen Liebe und ihrem tragischen Verlauf erzählt.

Der Rote Ritter

- 1089 pages

- 39 hours of reading

Adolf Muschg wurde 1934 als Sohn von Adolf Muschg senior (1872–1946) und seiner zweiten Frau in Zollikon, Kanton Zürich/Schweiz geboren. Er studierte Germanistik, Anglistik sowie Philosophie in Zürich und Cambridge und promovierte über Ernst Barlach. Von 1959 bis 1962 unterrichtete er als Gymnasiallehrer in Zürich, dann folgten verschiedene Stellen als Hochschullehrer, unter anderem in Deutschland (Universität Göttingen), Japan und den USA. 1970 bis 1999 war er Professor für deutsche Sprache und Literatur an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. 1975 war Muschg Kandidat der Zürcher Sozialdemokratischen Partei für den Ständerat. Er wurde zwar nicht gewählt, äußerte sich nach wie vor regelmäßig zu politischen Zeitfragen. Adolf Muschg ist seit 1976 Präsident der Akademie der Künste Berlin, Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung Darmstadt sowie der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Lesereisen führten ihn bisher nach Deutschland, England, Holland, Italien, Japan, Kanada, Österreich, Portugal, Taiwan, USA. Er lebt in Männedorf bei Zürich.

Empörung durch Landschaften

Vernünftige Drohreden

Adolf Muschg sucht den Konsensus, will überzeugen und nicht recht behalten, und seine Drohreden sind eigentlich eher Klagereden, aber ohne larmoyanten Beiklang. Sie stammen aus dem Nachsinnen über Verlorenes. Neue Zürcher Zeitung

Literatur als Therapie?

Ein Exkurs über das Heilsame und das Unheilbare. Frankfurter Vorlesungen

Die ersten Kapitel dieses Textes enthalten die notwendigen Erklärungen. Er basiert nur teilweise auf der Gastvorlesung für Poetik, die ich im Januar/Februar 1980 an der Frankfurter Universität gehalten habe. Der Text ist hauptsächlich meine Reflexion über die Auswirkungen dieser Vorlesungen auf andere und mich selbst, also ein Bericht über den Prozess, den ich zum Thema „Literatur als Therapie?“ unternommen habe. Das Thema ist unerschöpflich, was ich nicht rechtfertigen muss. Vielmehr stellt sich die Frage, ob mein Ansatz, der wie ein systematisches Werkzeug wirkt, angemessen ist. Der erste Teil bis Ziffer 25 beschäftigt sich mit den Therapie-Erwartungen, die gegenwärtig bei Schriftstellern und Lesern bestehen. Die Ziffern 26 bis 41 beleuchten die Vorgeschichte meiner eigenen Schreib- und Therapiebedürftigkeit. Der dritte Teil versucht einen historisch-anthropologischen Zugang und ist, da man sich dabei leicht übernehmen kann, der feierlichste, aber auch der am wenigsten konsequente. Ich spüre immer deutlicher, dass das Thema einer zusammenhängenden Behandlung spotten kann, und wünschte mir mehr Mut zu Aus- und Abschweifungen. Ich stelle mir Leser vor, die die Überschriften als Wegweiser im Dickicht verstehen und deren Komik ebenso freundlich deuten wie mein Bedürfnis nach Ordnung.

Seinen erfolgreichen Romanen "Im Sommer des Hasen" und "Gegenzauber" lässt Adolf Muschg hier eine Kriminalgeschichte folgen. Der Leser erlebt allerdings, dass Opfer, Mörder und Detektiv nicht nach Wunsch feststehen, was vielleicht mit der Unsicherheit des Milieus zusammenhängt, in dem sie sich bewegen. Es ist eine Zürcher Schule, erschütterte pädagogische Provinz, wo die Jugend statt Schulweisheit Verdacht schöpft und Bildungsromane zur Suche nach dem Täter werden können. Drei Jugendliche und ein Deutschlehrer: das Ende zeigt, dass einer zuviel war. Die Frage bleibt, ob der Richtige die Zeche bezahlt und ob die andern ihr Leben geschenkt haben.

Besuch in der Schweiz

- 88 pages

- 4 hours of reading