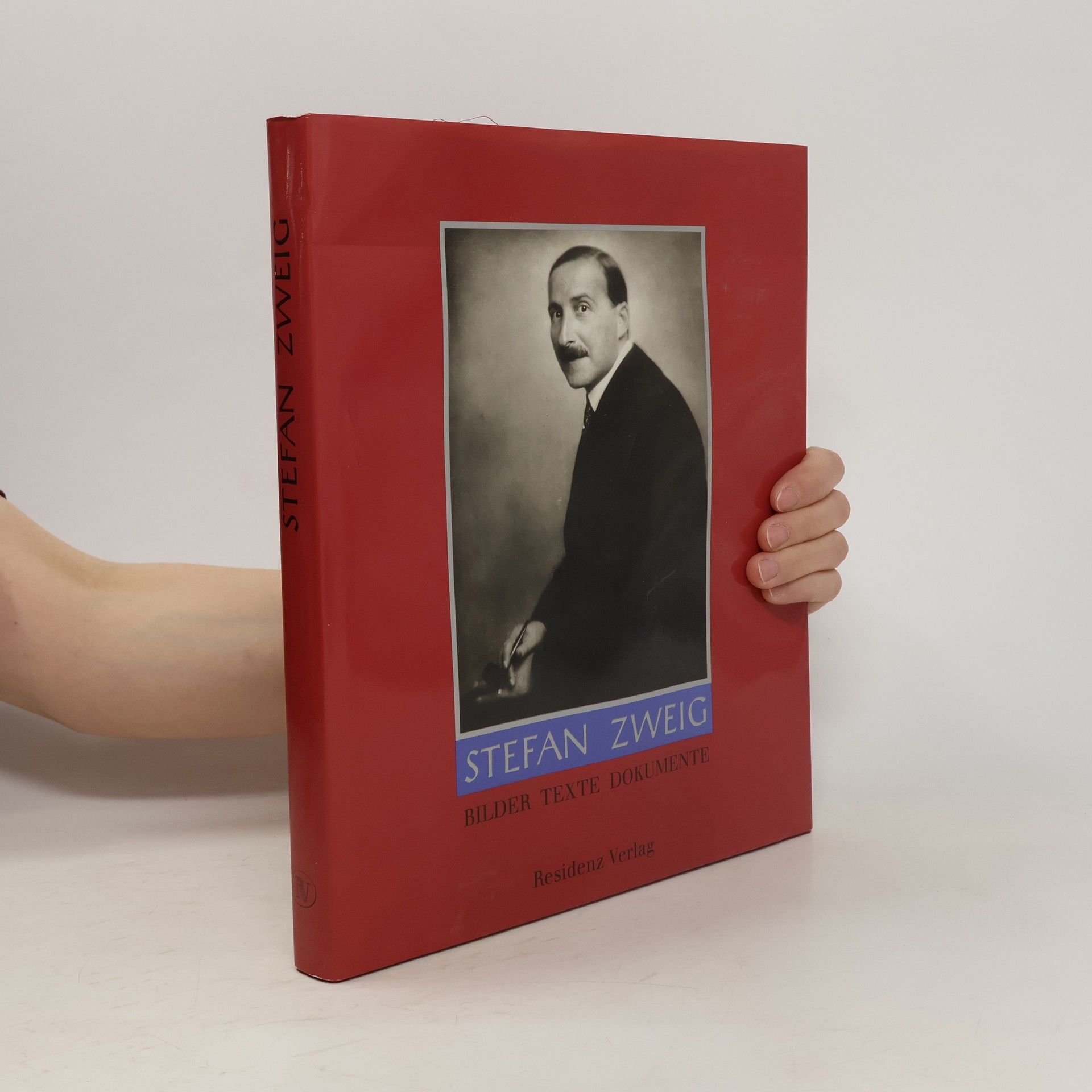

Stefan Zweig

- 224 pages

- 8 hours of reading

Seine Autobiografie „Die Welt von Gestern“ und die weltberühmte „Schachnovelle“ sind die letzten Werke, die der große österreichische Schriftsteller Stefan Zweig vollendet hat. Schon 1934 verließ er Österreich, weil er Hitlers Aufstieg als Bedrohung für sein Heimatland erkannt hat. Sechs Jahre lebte er im Exil in England, dann begann sein Abschied von Europa. Verzweifelt über den Krieg und die Verfolgung der Juden nahm er sich, gemeinsam mit seiner zweiten Frau Lotte, in Petropolis, im brasilianischen Exil das Leben. Die Erinnerung an Wien und Österreich dominierte sein literarisches Schaffen der letzten Jahre. In Romanprojekten, Erzählungen und Essays erinnert er sich immer wieder an die Epoche der Kunstbegeisterung Wiens vor 1914. Und er bearbeitet auf vielfältige Weise die Traumata des Kriegs. In diesem mit vielen Fotos und Dokumenten illustrierten Lesebuch präsentieren internationale Kritiker, Autoren und Literaturwissenschaftler das späte Erbe des großen österreichischen Schriftstellers. Wenig bekannte Texte und Manuskripte aus dem Nachlass werden vorgestellt, Texte aus Stefan Zweigs Nachlass werden erstmals veröffentlicht.