Peter Eggenberger Books

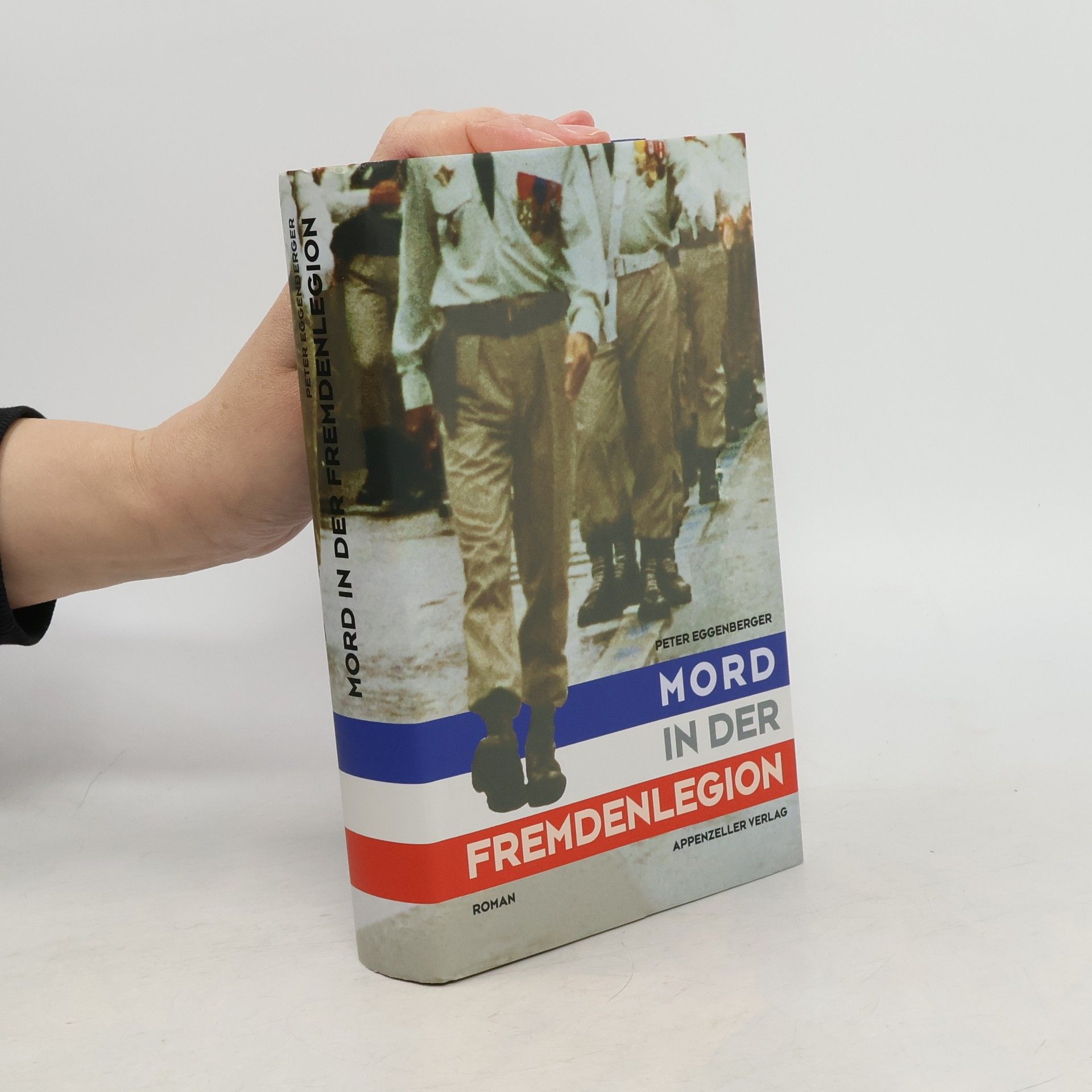

Als Fremdenlegionär hat Kurt Lehner die letzten Jahre des Algerienkrieges und damit auch die letzten Jahre der alten Afrikalegion erlebt. Vierzig Jahre später nimmt Lehner an einer militärhistorischen Studienreise teil. Ziel ist die heutige Fremdenlegion mit Zentrum in der Provence. Da entdeckt die Reisegesellschaft im Hotelpark einen Toten, einen Ehemaligen der Legion. Ein tragischer Unfall! Oder doch nicht? Wars Mord? Bald wird eines klar: Der Mörder ist im Kreise der Reiseteilnehmer zu suchen. „Mord in der Fremdenlegion“ ist ein spannender Kriminalroman. Doch nicht nur das: Ebenso spannend erzählt Autor Peter Eggenberger autobiografische Geschichten aus seinem eigenen Legionärsleben in den Sechzigerjahren. Wie wars wirklich in der berühmt-berüchtigten Fremdenlegion? Eggenberger spiegelt Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Legion in seinen persönlichen Erfahrungen. Erinnerungen an den Putsch gegen den französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle und die von ihm in die Wege geleitete Unabhängigkeit Algeriens durchsetzt Eggenberger raffiniert mit der Aufklärung des Mordes im Hotelgarten.

Humorvolle und verblüffende Geschichten im Kurzenberger Dialekt Verblüffende Zwischenfälle und schier unglaubliche Fakten prägen dieses Buch. Im Mittelpunkt der 34 humorvollen Kurzgeschichten stehen Leute wie du und ich. Menschen, die intelligent und witzig-schlau agieren oder aber sich reichlich naiv verhalten. Der biedere Handwerker Holderegger, der sich von einer zweibeinigen Raubkatze über den Tisch ziehen lässt … Der gleichzeitig erfolgende Bau der Kirchen in Heiden und Wolfhalden, der zu einer absurden Posse ausartet … Der in Wienacht eine Schlankheitswoche absolvierende Kurgast, dessen tägliches Mindergewicht ein plumper Schwindel ist … Der mit seinen mathematischen Kenntnissen bluffende Vater, der von seinem Sohn haushoch überflügelt wird … Störschneider Koni Sonderegger, der seine Rheintaler Auftraggeberin mit Witz und Schlagfertigkeit aus dem Konzept bringt …

Der Appenzeller Witz

Eine vergnügliche Spurensuche

Seit 2012 gilt der Appenzeller Witz als immaterielles UNESCO-Kulturgut. Ins breite Bewusstsein gerückt ist er mit dem 1993 eröffneten Appenzeller Witzwanderweg. Doch bereits im 15. Jahrhundert wehrten sich die Appenzeller mit Schlagfertigkeit und Witz gegen die Begehrlichkeiten der Äbte des Klosters St. Gallen. Der oft mit spitzen Giftpfeilen verglichene Witz holte Autoritäten, die über dem Fussvolk standen, von ihren Sockeln. Mit dem Aufkommen des Fremdenverkehrs (heute Tourismus) ab dem 18. Jahrhundert erlebte der Appenzeller Witz seine Blütezeit. Es waren Gäste, die nach ihrer Heimkehr begeistert vom originellen Volk zwischen Bodensee und Säntis erzählten und so das Klischee vom kleinen, schlagfertigen, witzigen und frohmütigen Appenzeller zementierten. Der Witz ist eng mit dem Tourismus verbunden, und im Buch werden die Hintergründe vergnüglich ausgeleuchtet.

Druss ond drii und 27 weitere Kurzgeschichten im urchigen Kurzenberger Dialekt

- 127 pages

- 5 hours of reading