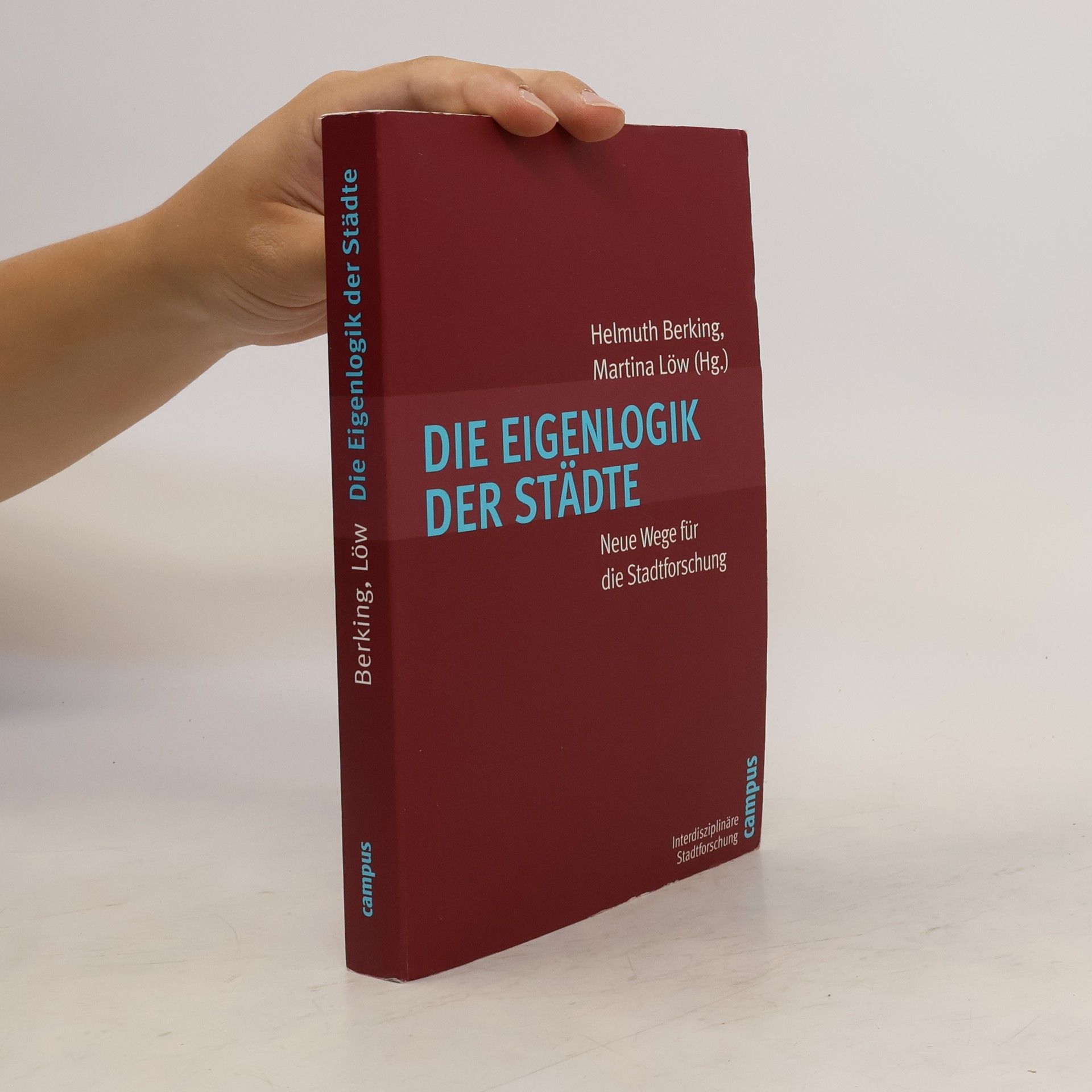

Die Eigenlogik der Städte

- 334 pages

- 12 hours of reading

Städte unterscheiden sich in ihrer Struktur und Anlage, in ihrem Potenzial, ihrer Geschichte und den Images, die sie hervorrufen. Obwohl die Differenzen im weltweiten Wettbewerb an Bedeutung gewinnen, wird die globale Angleichung der Städte zurzeit weitaus umfassender erforscht. Vor diesem Hintergrund verschiebt die neue Reihe die Perspektive von der Stadt auf diese Stadt. Städte werden in ihrer historisch gewachsenen und technisch-materiell fundierten Gestalt so analysiert und ins Verhältnis gesetzt, dass strukturelle Differenzen und Gemeinsamkeiten in den Blick geraten. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der eigenen Logik, die der Entwicklung jeder Stadt zugrunde liegt, sowie auf dem »lokalen Wissen«, das zur Lösung von Problemen beitragen kann. Die Herausgabe der Reihe erfolgt im interdisziplinären Verbund von Stadtforschern und Stadtforscherinnen aus den Sozial- und Geisteswissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Bauwesen und Architektur.