Wie lautet die genaue Übersetzung der Platontexte zum Atlantischen Thema? Wie sind Platons Berichte aus ägyptischer Altertumswissenschaft zu diesem Thema auf Grund unserer heutigen sprach- und völkergeschichtlichen Kenntnis zu interpretieren? Welche offenen Fragen ergeben sich für Meeresforschung aus solcher quellenkundigen Interpretation? Welches sind die Schlussfolgerungen für eine (künftige) Systematisierung der bisherigen Funde aus Vorgeschichte und Felsbildern? Keine neue These wird aufgestellt, vielmehr weiterer willkürlicher Auslegung Platons Einhalt geboten.

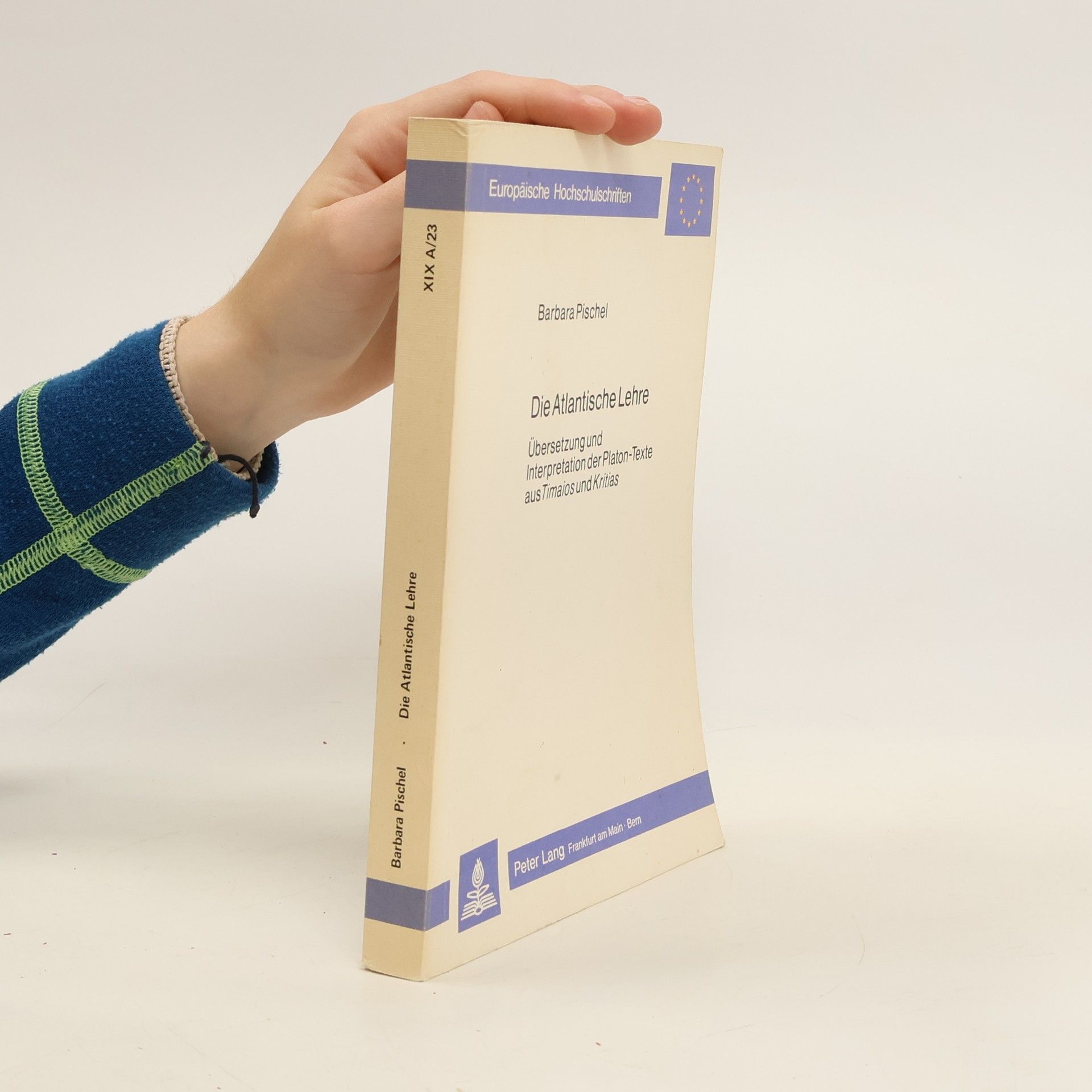

Barbara Pischel Books