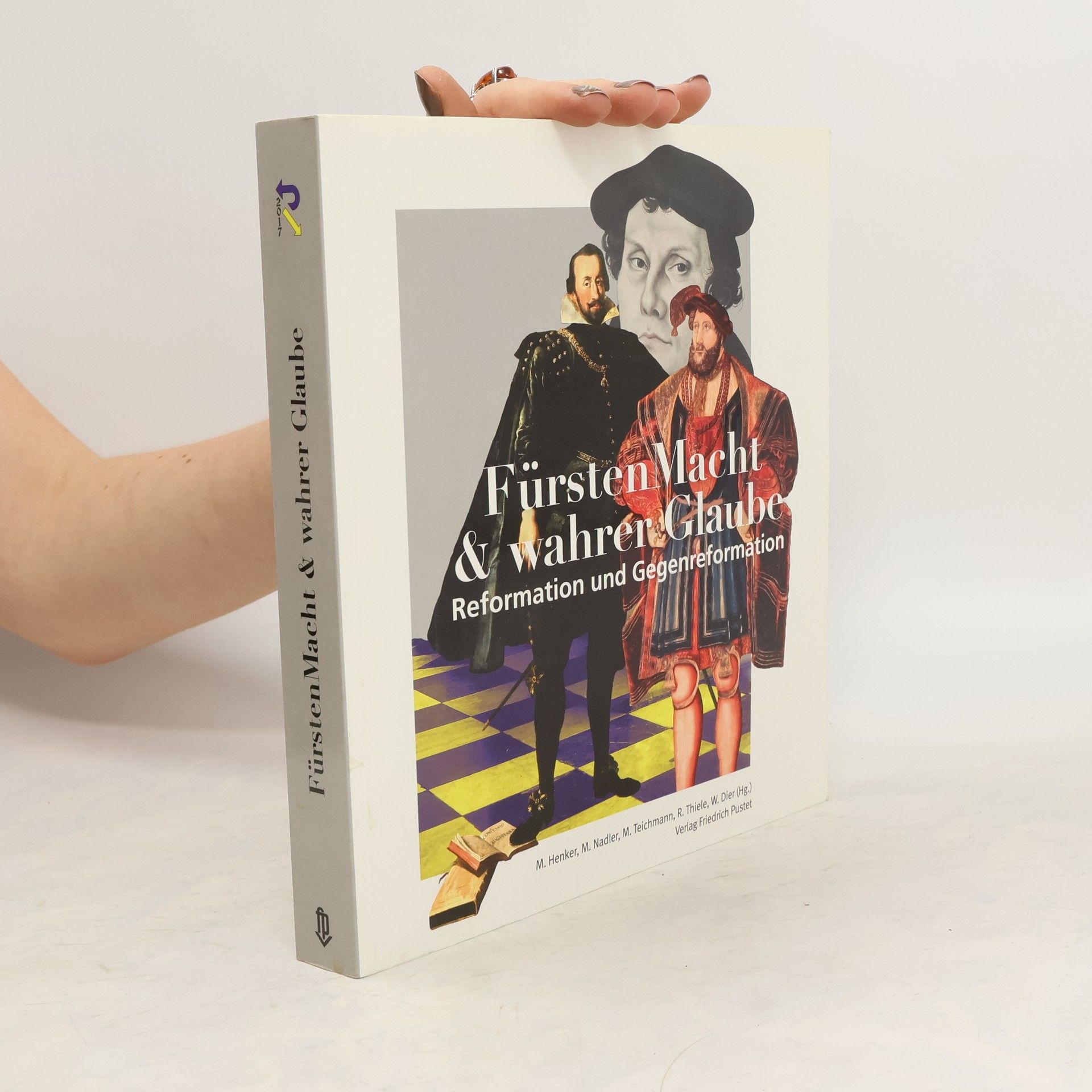

FürstenMacht & wahrer Glaube

- 420 pages

- 15 hours of reading

Dem bayerischen Fürstentum Pfalz-Neuburg wurde kurioserweise gleich dreimal Reformation und Gegenreformation aufgezwungen. Pfalzgraf Ottheinrich führte 1543 den evangelischen Glauben ein, Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm kehrte 1617 zur katholischen Kirche zurück. Beide Glaubenswechsel wurden durch Krieg und Besatzung noch einmal rückgängig gemacht, bevor sie sich durchSetzten. Waren für diese Konversionen religiöse oder politische Motive entscheidend? Die Neuburger Wittelsbacher bewegten sich im Spannungsfeld zwischen Kurpfalz und Bayern, zwischen protestantischer Union und katholischer Liga. Wichtigstes Ziel war die Erbschaft der strategisch bedeutenden Herzogtümer Jülich-Berg am Niederrhein, wodurch die Pfalzgrafen in europäische Machtkämpfe gerieten. Von diesem Ringen um Macht und ‚wahren Glauben‘ zeugen bedeutende Schriften und Kunstgegenstände, sowie herausragende Bauwerke: Die Neuburger Schlosskapelle ist der erste protestantisch gestaltete Kirchenraum überhaupt. Die benachbarte Hofkirche wurde als evangelischer Gegenentwurf zur Münchner St. Michaelskirche begonnen, jedoch katholisch vollendet und den Jesuiten übergeben.