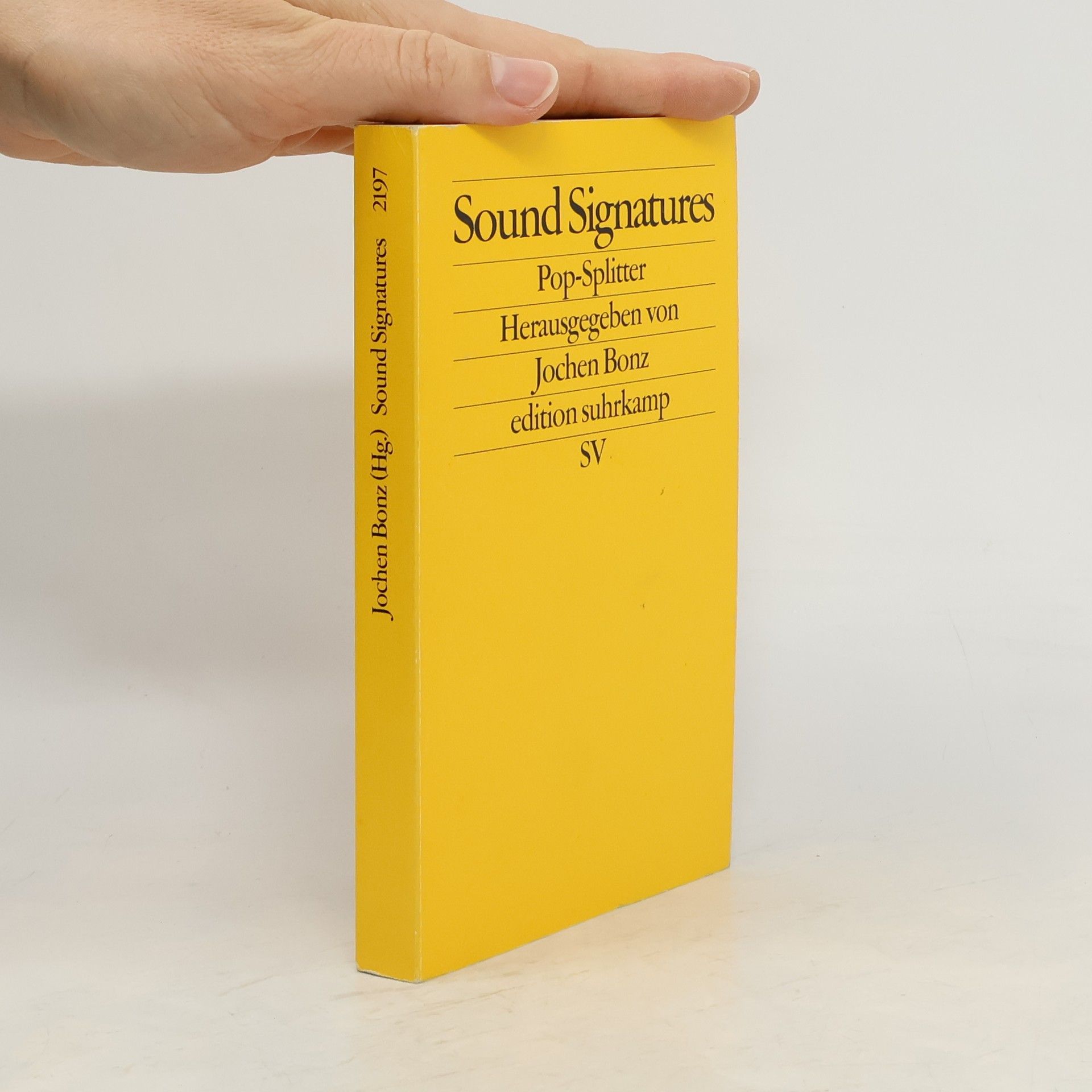

Was ist Pop? So wenig originell diese Frage ist, so originell, vielfältig und überraschend können die Antworten ausfallen, wenn man sie den Richtigen stellt: Schriftstellern wie Thomas Meinecke, Andreas Neumeister oder Thorsten Krämer; Musikern und DJs wie Dirk von Lowtzow (Tocotronic) oder Hans Nieswandt: Journalisten wie Diedrich Diedrichsen, Ulf Poschardt, Pinky Rose, Sascha Kösch oder Moritz von Uslar, Wissenschaftlern wie Gabriele Klein oder Eckhard Schumacher.Alle Autorinnen und Autoren gehen in den vorliegenden Originalbeiträgen anhand der Beschreibung eines Gegenstandes, einer Person, einer Moderichtung, eines (Schreib-)Stils der Frage nach, was Popkultur eigentlich ist. Diese Phänomenologie der derzeitigen Popkultur bildet insofern auf ebenso unterhaltsame wie erhellende Weise ab, wie in der Gegenwart Kultur wahrgenommen wird und als symbolische Ordnung funktioniert; und nicht zuletzt wird der Begriff selber einer Revision unterzogen; indem er – ganz nebenbei – in unendlich viele Teilchen zersprengt wird.

Jochen Bonz Books

Lass uns von der Hamburger Schule reden

- 175 pages

- 7 hours of reading

Die Oral History einer Subkultur beleuchtet die Hamburger Schule, die in den 1990er Jahren zur popkulturellen Szene gehörte. In ausführlichen Interviews mit zehn Frauen, die als Musikerinnen, Labelbetreiberinnen, Konzertveranstalterinnen, DJs oder Journalistinnen tätig waren, wird die oft vernachlässigte Rolle von Frauen in dieser Subkultur thematisiert. Während Bands wie Tocotronic, Blumfeld oder Die Sterne im Fokus standen, wird hier deutlich, dass die Hamburger Schule mehr als nur eine Musikszene war. Die Interviewpartnerinnen betonen die Vernetzung von politischen Diskursen und Alltagspraxen, die sich im DIY-Gedanken der eigenen Kneipe, des eigenen Clubs oder Labels manifestierte und bis heute in (stadt)politischen Kämpfen in Hamburg spürbar ist. Aktuelle Debatten, wie das Verhältnis von Kulturarbeit und Prekarität sowie die Herausforderungen des Älterwerdens in der Popkultur, wurden bereits vorweggenommen. Die Frauen äußern auch kritische Perspektiven, thematisieren Geschlechterrollen und hinterfragen das Scheitern der Szene. Diese Sammlung ist somit keine nostalgische Rückschau, sondern eine kritische Auseinandersetzung mit einem Kontext, der bedeutende gesellschaftspolitische Fragen aufwarf, ohne immer klare Antworten zu bieten.

Ethnografie und Deutung

Gruppensupervision als Methode reflexiven Forschens

- 458 pages

- 17 hours of reading

Ethnografische Feldforschung hat das anspruchsvolle Ziel, Annaherungen an das Wirklichkeitserleben und die alltaglichen Handlungspraxen anderer Menschen zu ermoglichen. Der Forschungsprozess zeichnet sich durch eine Komplexitat aus, die selbst fur qualitative empirische Sozialforschung ungewohnlich ist; die gewonnenen Daten sind sehr vielschichtig. Die ethnografische Gruppensupervision fur Feldforschende ist eine Antwort auf diese Herausforderungen. Der Band stellt dieses Instrumentarium zur Reflexion und Auswertung ethnografischer Feldforschungen in Form von methodologischen Erlauterungen und konkreten Praxisbeispielen vor. "