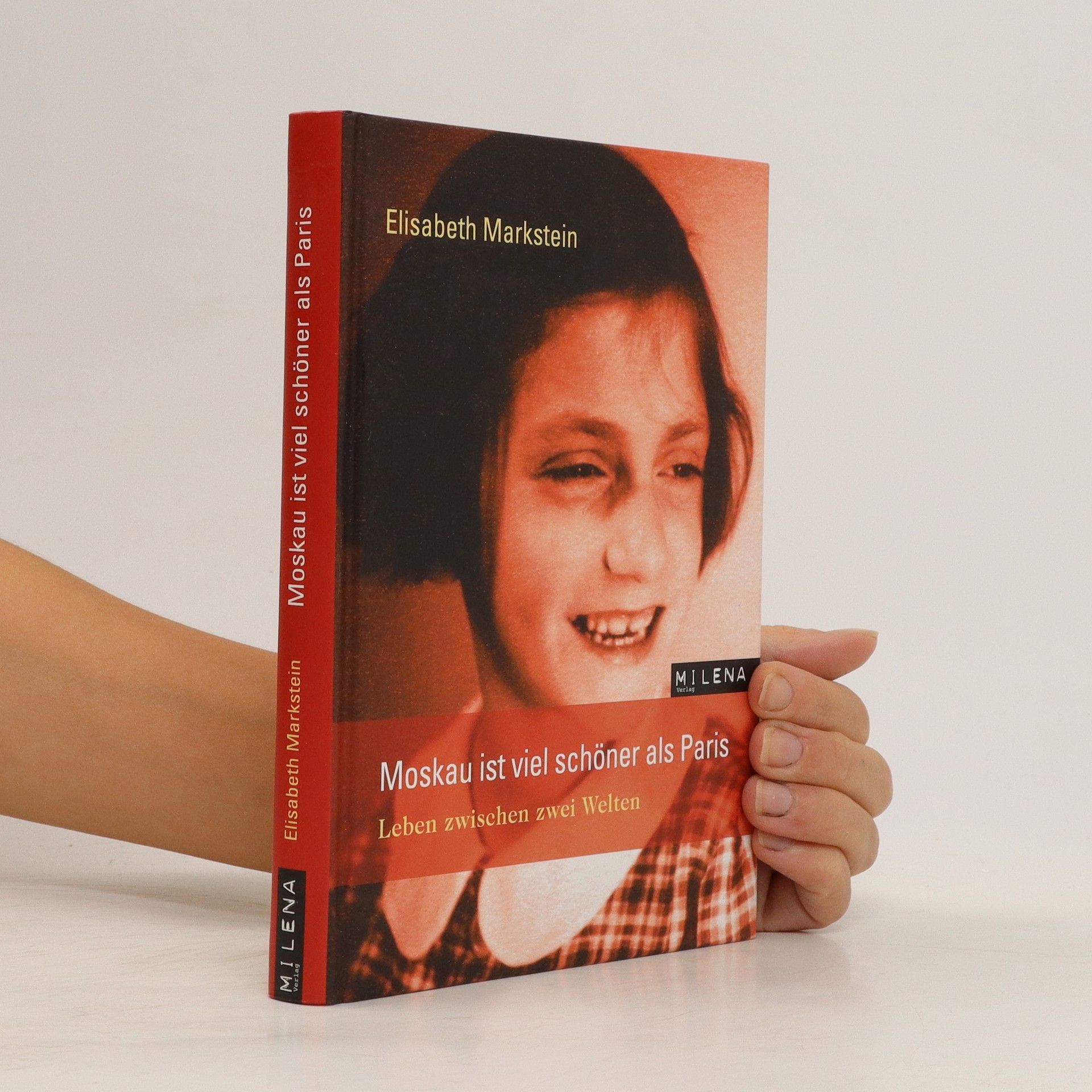

Leben zwischen zwei Welten

- 220 pages

- 8 hours of reading

„Revolutionärer Alltag macht hart.“ Elisabeth Markstein, die Tochter von Hilde und Johann Koplenig gehört in den Jahren des Moskauer Exils zu den berühmten Lux-Kindern. Als Kind politisch höchst aktiver Eltern muss sie an den verschiedensten Plätzen Europas ein Zuhause finden. Ihre Eltern sieht sie in den ersten Jahren kaum. Die Exiljahre sind trotz oder gerade wegen des Kriegs von Solidarität und Freundschaft geprägt, sobald man aber nicht im mehr im gemeinsamen Boot sitzt, drohen Gefängnis und Exekutionen. Die junge Lisa fühlt sich sehr wohl in Moskau und muss sich nach 1945, als ihre Eltern in das provisorische Österreich zurückkehren, in einem fremden Wien zurechtfinden. Markstein erzählt auf eindringliche Weise nicht nur von den Kindertagen einer geborenen Kommunistin, sondern auch von Schicksalen jenseits familiärer Bande. Sie erinnert an die Zeiten des Prager Frühlings, an politische Hoffnungen im Osten wie im Westen. Sie erzählt von Begegnungen mit Chruschtschow und Molotow, Josif Brodski oder Constantin Costa-Gravas, von innigen Freundschaften wie jener zu Heinrich Böll und schwierigen Arbeitsverhältnissen wie mit Alexander Solschenizyn. Es gelingt ihr eindrücklich, ihre beeindruckenden Weggefährten auferstehen und uns an ihrem politisch wie literarisch aufregenden Leben teilhaben zu lassen.