Geschichte der deutschen Kinder- und Jugendliteratur

- 476 pages

- 17 hours of reading

Die Analyse der Alterslyrik Goethes beleuchtet die Entwicklung seines Dichtungsverständnisses zwischen 1805 und 1814, als er von subjektivem Ausdruck zu Gedichten als Kommunikationsmedium übergeht. In dieser Zeit entstehen etwa 150 Gelegenheitsgedichte, häufig für persönliche Anlässe oder gesellige Treffen, sowie Balladen, die sich kritisch mit zeitgenössischen Themen auseinandersetzen. Besonders bemerkenswert ist Goethes wachsendes Interesse an Spruchdichtung, das nach 1810 zunimmt. Diese umfassende Betrachtung eröffnet ein differenziertes Bild von Goethes lyrischem Schaffen im Alter.

Verfemte Bücher, verfolgte Autorinnen und Autoren. Zu den Auswirkungen nationalsozialistischer Literaturpolitik.

Am 10. Mai 1933 brannten in Deutschland die Bücher. Diese Aktion war ein öffentlicher Höhepunkt des weitgreifenden Versuchs der Nationalsozialisten, die deutsche Kultur ideologisch auszurichten und von Einflüssen zu „säubern“, die sie aus politischen oder rassischen Gründen ablehnten. Und sie war ein Fanal; dem Verbrennen der Bücher folgte die Verfemung der Autoren und Autorinnen, ihre Exilierung und Verfolgung. Zweifellos bewirkte die nationalsozialistische Verfolgung einen Bruch in der deutschen kulturellen Entwicklung, der auch nach 1945 nur schwer zu heilen war. An etwa vierzig Beispielen wird in dem Band dem Schicksal der missliebigen und verbrannten Bücher und ihrer verfemten und verfolgten Autorinnen und Autoren nachgegangen. Darunter sind bekannte Namen wie Thomas Mann, Sigmund Freud, Bertolt Brecht, Anna Seghers oder Bertha von Suttner, aber ebenso nicht mehr oder kaum noch bekannte AutorInnen wie Gina Kaus, Heinrich Eduard Jacob, Rahel Sanzara, Oskar Wöhrle oder Henri Lichtenberger. Indem dieser Band die unterschiedlichen Wege der Werke und AutorInnen nach der Bücherverbrennung darstellt, leistet er Gedächtnisarbeit und ist damit zugleich Teil der kulturellen Überlieferung.

Band II von Reiner Wilds Gesamtdarstellung der Alterslyrik Goethes gilt den Jahren 1814 bis 1819. Lyrisches Hauptgeschäft ist der West-östliche Divan (1819). Goethes bedeutendste Gedichtsammlung ist ein Werk der interkulturellen Begegnung mit dem Orient und zugleich einer der großen Liebeslyrikzyklen der europäischen Dichtung. Darüber hinaus werden Religion, Politik, Geschichte und nicht zuletzt die Dichtung selbst verhandelt. Neben den Divan treten Geselligkeitslyrik und Sprüche sowie vor allem Lehrdichtung zu naturwissenschaftlichen und philosophischen Themen. Auffällig ist die Gruppierung in Ensembles und die Inszenierung von Kommunikation mit den Lesern. Teile dieses späten Schaffens, das Goethe oftmals zuerst in seinen Zeitschriften veröffentlicht, gehören nicht in den klassischen Kanon und wurden bisher nur marginal behandelt. Band II erschließt diese Werke nun umfassend als Gegenstand literaturwissenschaftlicher Analysen

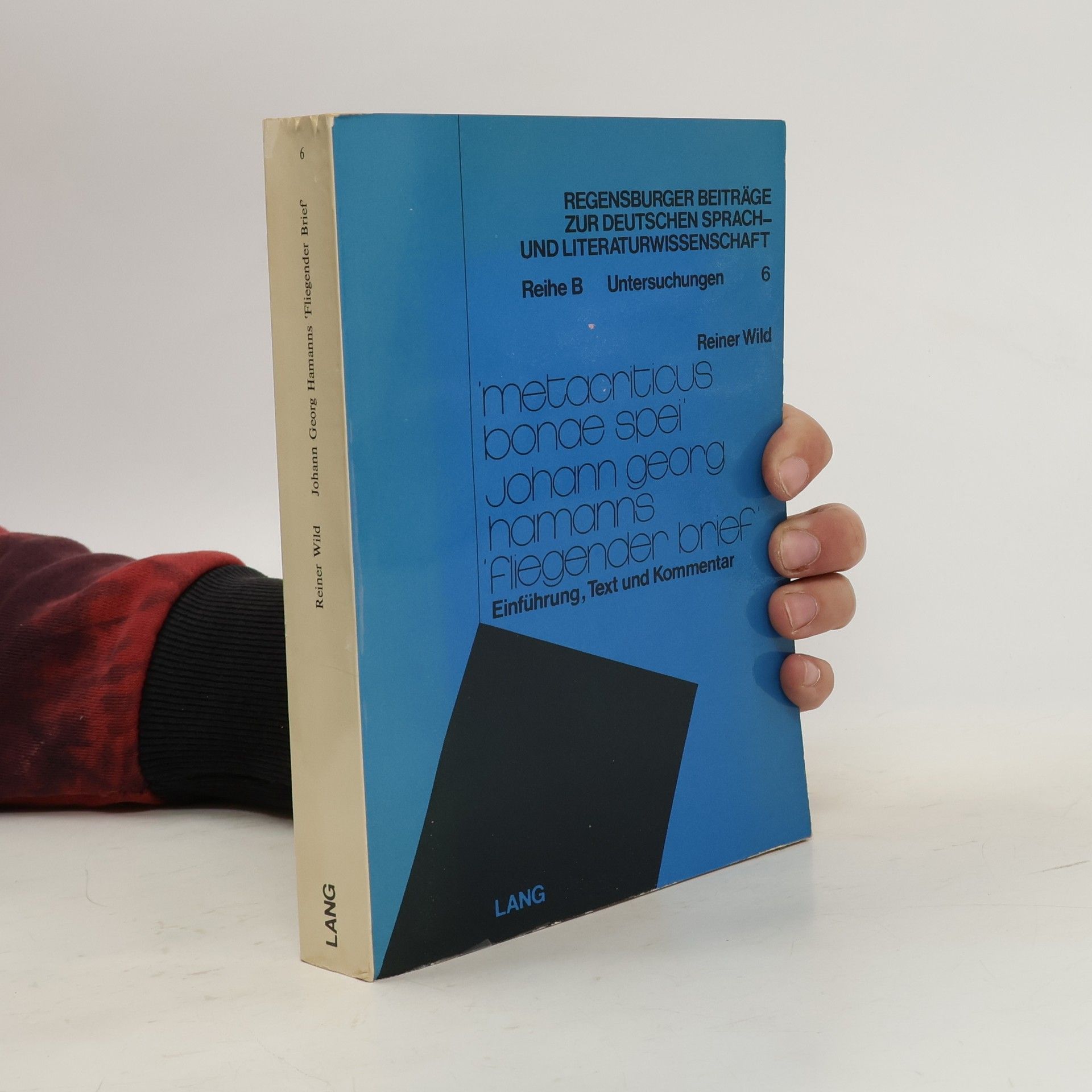

Hamanns letztes Werk wird hier begriffen als Selbstdeutung und bewusster Abschluss der Autorschaft. Hamann formuliert in diesem Text seinen prophetischen Anspruch, mit dem er der Philosophie seiner Zeit entgegentrat. Die Basis dieses Anspruchs, Hamanns figurales Denken, erweist sich als Zentrum seines Denkens überhaupt. Daraus ergibt sich auch eine differenzierte Einschätzung seiner Aufklärungskritik. Im «Anhang» wird eine neue Edition des «Fliegenden Briefes» mit kritischem Apparat und Kommentar geboten.

German